酒粕の有効活用で佐賀をもり立てる「赤酢の総合プロデューサー」 株式会社HONZAN 代表取締役 本山智子さん

初めは誰もが起業の素人だが、株式会社HONZAN代表取締役の本山智子さんは、ビジネス経験すらないところから起業にこぎ着けた行動力の持ち主だ。農家の収益向上と酒粕の有効活用、お酢の伝統的製造法の保存という三つの課題解決を目指して「佐賀県赤酢プロジェクト」を立ち上げ、佐賀から全国に赤酢を普及している。本山さんを突き動かした赤酢の魅力やプロジェクト結成の経緯、今後の展開について聞いた。 赤酢の普及は一石三鳥の課題解決に ――どのような事業をされていますか。 本山さん 酒粕を有効活用して赤酢を作る活動を進めています。2022年に佐賀県赤酢プロジェクトを発足させ、2024年から赤酢の販売を開始しました。現在プロジェクトには六つの酒蔵が参加しており、5蔵分が「佐賀の赤酢」というブランドを冠して販売に至っています。 ――赤酢を作ろうと思ったきっかけは? 本山さん 私は兼業農家なのですが、実は非農家から農家に嫁いだので、農業については全く知識がありませんでした。やっていくうちに農業はこの国の基幹産業であり、もっと大切にしなければならないということを実感したのですが、一方で、農業をしている側の人たちは農業に自信を持っていないのではないかとも感じるようになりました。儲からないから子どもには継がせたくないと。そんな現状を打破しなければいけないと思っている中で、酒蔵さんと組んで商品を作ることによって農家の所得を上げられるのではないかと考えたのです。 ――日本酒の原料はお米ですからね。 本山さん はい。調べてみると酒蔵側にも酒粕を活用する必要があるという課題があることが分かりました。 酒粕の使われ方というと粕漬けなどが一般的ですが、今は食文化の変化でそれも減ってきています。 そんな中で酒粕から赤酢というお酢ができることを知ったのです。赤酢は江戸時代に日本で誕生したお酢で、現在は高級店の寿司酢としても使われています。お寿司にも使うのだからお米農家とも相性がいいし、酒蔵の酒粕の有効活用もできる。さらにはお酢の伝統製法も守れる。一石二鳥どころか三鳥いくような展開になるんじゃないか、ということで赤酢を作ろうと考えました。 ――赤酢プロジェクトにはどんなところが参加していますか。 本山さん 老舗のお酢屋さんである「サガ・ビネガー」さん、佐賀銀行の100%子会社の地域商社「さぎんコネクト」さん、HONZANの三者に加え、酒蔵さんが参加してくれている形になります。 HONZANは赤酢の総合プロデューサー的な役割で、県内外でいかに知名度を上げていくかというところを担っています。 【赤酢プロジェクトのメンバーや関係機関の皆さんと。中央に本山さん】 添加物なし 蔵の特色が出る赤酢 ――「佐賀の赤酢」にはどんな特徴があるのですか。 本山さん 「佐賀の赤酢」は酒粕だけで作るというのが一番の特徴ですね。赤酢の定義というのが定まっていないので、米酢をブレンドしたものも赤酢として販売されていますが、「佐賀の赤酢」は他の添加物は使いません。 味の特徴としては、本当に酸味がまろやかなので、むせかえりがしにくく、アミノ酸も多く含まれています。名の通り赤っぽい色味もきれいです。 ――5蔵の酒粕を使った赤酢が出ているということですが、違いはありますか。 本山さん びっくりするぐらい違いがあります。スパイスが効いたような味や香りがする赤酢もあれば、吟醸香という日本酒のフルーティーな香りがするような赤酢もありますし、コクが強いように感じる赤酢もあります。最初赤酢ができたときに、酒蔵さんと試飲会をしたのですが、酒蔵さん自身「酒粕が違うだけでこんなに差が出るのか」と驚いていましたよ。 自分にないモノを見つめ直した時期 ――起業するのは大変でしたか。 本山さん とても大変でした。私が最初にビジネスに関わったのは、2014年に妹が創業した「和糀」というこうじ関連商品の開発販売をする会社を副代表として手伝ったところからなんですね。SNSもパソコンも使えないという、ビジネスの前段階からできてていない状態でした。 それでもとにかく妹を応援したいと必死にいろいろ覚えていったんです。ビジネス用語も分からないので、支援団体みたいなところをたくさん回って教えてもらったりしました。そうしているうちに知り合いがどんどん増えていきました。 妹の結婚を機に和糀はやめることになり、お世話になったところにあいさつ回りしていたのですが、「次は何するの」「ここまでやったのだから何か自分でもやってみたら」とお声をいただきました。 そんな風に言ってもらえるということは、自分にももったいないと思ってもらえるような何かがあるんじゃないか、と思って2019年にホンザン(2024年に株式会社HONZAN)を立ち上げたんです。 ――妹さんのお手伝いをしながら、もがいているうちにいきついたのが赤酢だったと。 本山さん ホンザンを立ち上げるまでは、誰かがこう作りたいとか、こういうものが欲しい、というのをお手伝いしていたんです。でも、初めて自分で興味を持って作ったのが赤酢なんですよ。自分の中で何か刺さったんですね。 2019年に自分のビジネスにしようと思ってホンザンを創業したのですが、そこからも大変でした。創業と同時に赤酢は作ったのですが、すぐコロナ禍になってしまいまして。飲食店を回って営業することも難しくなり、マルシェなどのイベントもなくなってしまいました。まだネット販売もできていないころで、うまく販売できずやめてしまおうかとも思いました。 でも自分の中で「やりきった感」が全然なかったんです。いろんなアイデアはあるのに、コロナ禍だし、お金もないしで動けなかった。このままやめると悔いが残ると思って、もう少し踏ん張ろうと思ったんです。 そのためには自分に足りないものをきちんと理解しないといけないなと思いました。自分にできないことを見つめ直さざるを得ない時期があって、それによって仲間作りが必要だと知ったわけです。資金、営業力、拡散力。自分にないものがあるところと組む必要があるということでプロジェクト化して、現在の形になったのです。 【ピッチコンテストで赤酢を普及する本山さん】 佐賀のノウハウを全国に ――赤酢を販売していて反応はどうですか。 本山さん 佐賀県内では、駅の近くのセレクトショップさんや自販機などで販売されています。あとは飲食店に直接卸したり、酒蔵さんを通じて酒販さんや酒屋さんに流通しています。 参加酒蔵が増えて、赤酢の種類が増えたことでお客さんにとっては選ぶ楽しさが出てきたようです。販売店舗の方からは2種類3種類買っていくお客さんが多いと聞きます。 お客さんのパターンも健康に意識がある人と、お酒が好きな人という二つあって、どちらの方にもアピールできる形になっているなと思います。 ――今までは県内のネットワークづくりと販売に力を入れてきましたが、今後はどういう展開を考えていますか。 本山さん 佐賀県でやってきたプロジェクトの取り組みを全国的に広げていけるようになりたいですね。赤酢に興味を持ってくれているところに、積極的にノウハウを広げていきたいと思います。そして赤酢の認知度をより高くして、調味料の枠を超えた用途展開をしていきたいです。 ――全国展開に視野を向ける気持ちの変化があったのですか。 本山さん これまでは、他からまねされないようにと、意図的に外に広げないようにしていたんですね。 でも「佐賀の赤酢」の販売を頑張れば頑張るほど、県外の方からは「なぜそういうふうにうまく行くんだ」「なんで酒蔵の人が一致団結できるんだ」というようなことを問われることが増えてきました。 問われてみると、そこに特殊性があるんだなと気づいたといいますか。こういうスタイルの取り組みは他にないことなんだと気づかされたんです。自分は、自分にないものを得るために必死にいろんな人を訪ね回ってきて、その結果出来上がったネットワークなのですが、それが他の人にとっては特別に映るようです。 ――自分一人ではできないから一緒にやりましょうとネットワークを作った。弱さを見つめたことが逆転の強みになったんですね。 本山さん そうです。ビジネスができなかった自分にとっては、人に頼って、聞いて、仲間を作るということは当たり前だったのですが、「できないから一緒にやってください」とは普通に考えたらなかなか言いづらいですよね。 そもそも農家の収入向上や酒粕の有効活用、伝統的なお酢の製造法の保存というような課題は、佐賀県内だけの課題ではないですし、考えようによっては、他の地域の取り組みをサポートすることはマイナスばかりじゃないと思うようになりました。たくさんの方からアドバイスやお声がけをいただいて視野が広がってきたのだと思います。 佐賀だけで取り組んでいてもなかなか赤酢の認知度は広がりませんでしたが、全国各地で赤酢を作るところが増えれば「佐賀の赤酢」もまたクローズアップされる機会が増える。重層的に取り組む方が、結果として早く赤酢の認知度が上がると思うので、今後は全国での取り組みを積極的に仕掛けていこうと思います。 頼れるプログラム支援 ――さがラボチャレンジカップの優勝以後、佐賀県の支援プログラムを受けていますね。(2024年8月から佐賀県産業DX・スタートアップ推進グループは公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース「RYO-FU BASE」に移行) 本山さん 2022年のさがラボチャレンジカップに応募して最優秀賞をいただいたあたりから県からの支援を受けています。2023年度には、ビジネスマッチングの「Startup Connect」のプログラムを受けました。赤酢の売り先をつなげてほしいという気持ちで応募したんですが、その前にもう少し自分でビジネスをまとめておく必要があったと思っていて、少し受けるのが早かったかなと思っていたんです。でも、実際にはいろんな相談が出来て、自分が成長できたと思います。 2024年度は、PR手法などを学ぶ「Startup Promote」を受けています。自分のことは自分が一番見えていると思っていたのですが、客観的な意見をもらえたことですごく気づきがありました。対外的な発信の仕方、プレゼンでのものの言い方をかなり変えることができました。単年で終わらず、2年連続でプログラムを受講できたのもありがたかったです。 RYO-FU BASEの職員の方も起業家ファーストで何か聞けばすぐ答えてくれる。頼れる存在ですね。 プロフィール 1978年生まれ、佐賀市出身。2003年に結婚し、非農家から大規模農家になる。2014年和糀副代表。2019年にホンザンを設立し赤酢販売を開始。22年赤酢プロジェクト代表。2024年株式会社HONZAN代表取締役に就任。 株式会社HONZAN企業概要 事業内容:赤酢商品の企画販売 所在地:佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2327-3 設立:2024年4月

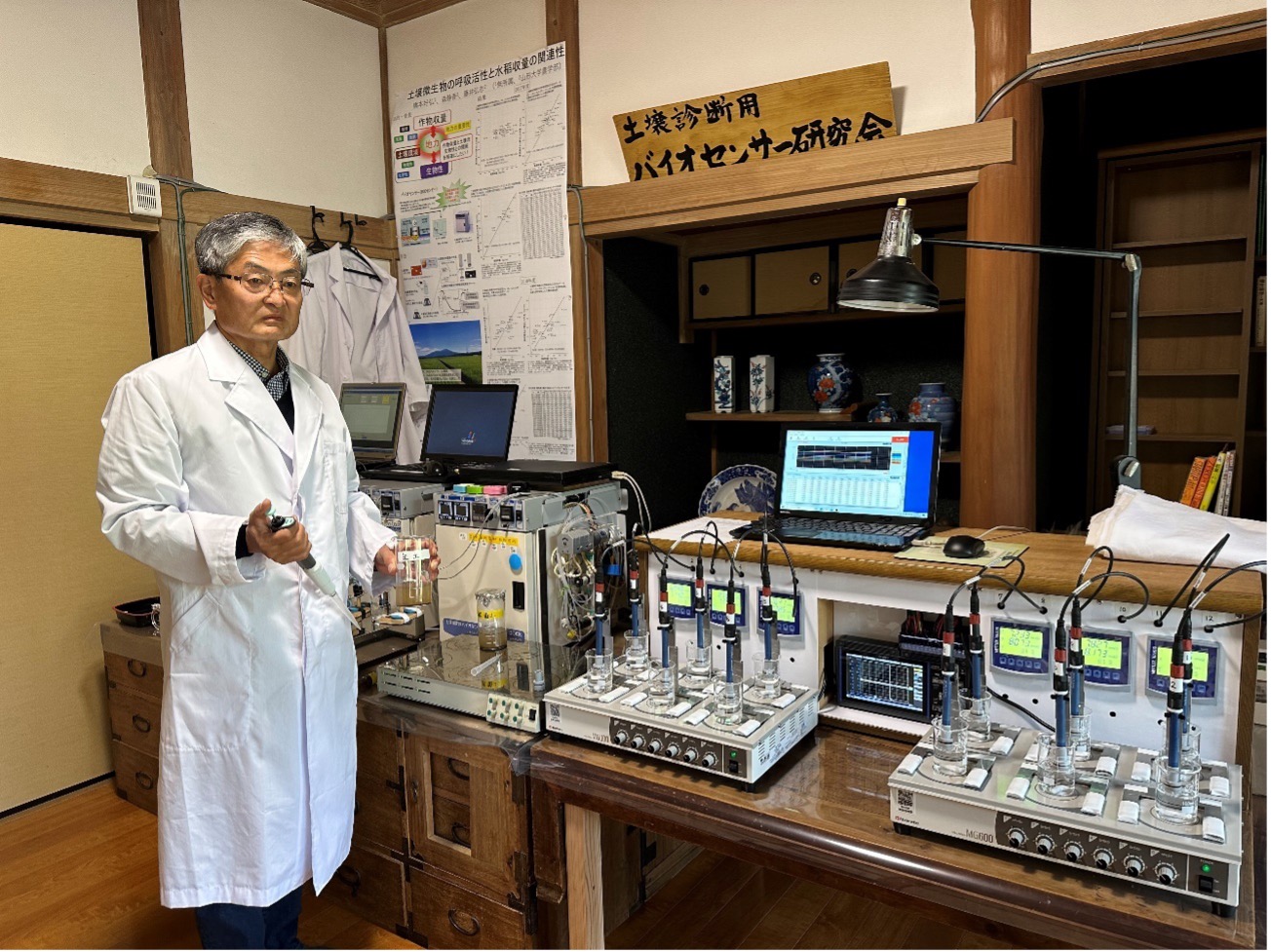

土壌フローラが農業を救う!?土壌診断で無農薬・減農薬農業を支えたい。合同会社土壌診断用バイオセンサー研究会代表 橋本好弘さん

記事:高塚保(株式会社毎日みらい創造ラボ) 土の健康診断で無農薬・減農薬・減化学肥料の土作りを支援したい――。合同会社土壌診断用バイオセンサー研究会の橋本好弘代表(65)によると、土の中にいる微生物の状態(土壌フローラ)を診断することで、その土が健康か、病害虫に対する抑止力が弱いかが分かるという。健康な土だと分かれば安心して次の作付けができるし、抑止力が弱いとなれば太陽熱土壌消毒やどのような堆肥を使うべきかアドバイスができる。経験や勘に頼る土作りからデータに基づく土作りをすることで、有機農業や減農薬農業の大きな手助けとなる可能性がある。国は2050年までに耕地面積に占める有機農業の取り組み面積を25%にまで拡大する方針を掲げており、橋本さんがもつ技術に有機栽培農家などからの問い合わせが相次いでいる。 退職して起業!安心安全な食を応援したい! 橋本さんは長崎市出身で、九州大大学院農学研究科で博士号を取得。2001年に種苗会社「株式会社サカタのタネ」に転職し、土中の微生物の状態をみることで土の健康度が分かるバイオセンサー装置の開発に、産業技術総合研究所、東京工科大と共同で取り組み、成功した。その後、会社の方針変更で装置の販売ができなくなり、退職後の2021年に装置の普及と土壌フローラ診断を広めようと合同会社を設立した。 ――どんな思いで合同会社を設立したんですか? 橋本好弘(以下、橋本)さん サカタのタネで微生物活用プロジェクトを立ち上げるということで転職し、検査装置の開発にまでこぎ着けました。しかし、リーマンショックなどの経済環境の変化や経営層の交代などで、サカタのタネではバイオセンサーを事業として展開することができなくなってしまいました。お蔵入りになってしまったのですが、サカタのタネを定年退職する際、当時作った装置を譲ってもらうことができたので、自分でこの事業をやっていこうと考えたわけです。有機農業への国内での関心が高まっていることもあり、安心安全な食の提供につながる農業を応援したいという気持ちもありますね。 ――橋本さんの土壌診断は他の診断と何が違うのでしょうか? 橋本さん 土の診断は大きく分けて三つあり、化学性と物理性と生物性があります。化学性は土のpH(酸度)や養分などのことで、これをもとに窒素やリンなどの肥料の量を判断するための診断です。物理性は土壌の水はけですね。排水性、通気性、保水性など物理的な状態をみます。通気性、排水性が悪いと酸素が土中に供給されず、植物の根が窒息して根腐れを起こしやすくなります。生物性というのが、私がやっている土壌微生物診断になります。肥えた土や肥沃な土と呼ばれるものは、有機物や微生物を豊富に含んだ土のことをさします。これらとは別に病原菌を見つける方法もあります。コロナ禍の時によく出てきましたがPCR検査や抗体検査などですが、見つけられる病原菌は限られています。 【畑から採取した土を診断するために水に溶かす橋本さん】 ――土壌診断は何がいいのでしょう? 橋本さん いろいろな診断はあるのですが、土の健康状態が分かるのが現場の農家の方々には最も役に立つと思うんですよ。人間でもインフルエンザが流行っていても感染する人としない人がいますよね。抵抗力が弱まっている人は感染する。植物の場合、土壌に抵抗力があるのか、そうでないのかが、農作物が病気になるか否かに関わってきますので、土が健康かどうかをみるのが大切なんです。ですので、農家の方にとっては土の健康状態、土壌フローラの状態を見ておくことに大きな意味があります。 ――有機栽培に限らず、診断には意味があるということですね。 橋本さん そうですね。有機栽培に限らず土壌の状態を知っておくことは意味があります。農薬や化学肥料を使っている農家さんでも、使用量を減らしたりすることにつなげられると思います。 ――価格的には利用しやすいのですか? 橋本さん 他の土壌診断では1回の検査が3万円というものがあります。私たちは1回3,000円で提供していますので、価格で言うと10分の1です。大きい会社や法人であれば3万円でも支払うことができるかもしれませんが、私たちは大規模なところではなくても使ってもらいたいという思いから価格はできるだけ安くしたいと考えました。 【最新のバイオセンサー。佐賀県からの補助金を活用して開発した】 実際に土壌診断を利用している有機JAS認定農園の久保利雄さん(71)と南昭彦緒さん(64)にも話を聞いた。 ――橋本さんのバイオセンサーはどうですか? 久保さん 10月23日に検査に出したのですが、翌日には検査結果が出てきました。結果が早く出るのでいいですね。 橋本 土1グラムに100億を超える土壌微生物がいて種類も多いものですから、それを1個1個分けて調べるときりがないんですね。なので、外から入ってくる微生物に対してどれだけ押さえ込む力があるかをバイオセンサーでは診ているんです。個別の微生物がどれだけいるかは調べず、全体としてどれだけ押さえ込む力があるかを診ています。ですので短時間で診断できるという利点があります。 ――診断結果を踏まえて、久保さんはどうされたのですか? 久保さん 私の畑は米ぬかを主としたぼかしを肥料として使っており、それでずっと育ててきた。それがいいのか、悪いのか、地力があるのかないのか、分からないわけです。同じハウスの中で、1年でカボチャ、カボチャ、スナップエンドウと栽培していて、その繰り返しでした。今回は診断結果を踏まえて、橋本さんのアドバイスもあり少し牛糞堆肥を入れてみます。家畜の堆肥は一度使ったことがあるのですが、スナップエンドウの先のところに小さい虫が入ってしまった。そういった経験があったのでなかなか使えなかった。 ――今回は大丈夫ですか? 久保さん 牛糞堆肥の加減でしょうね。それを橋本さんと相談しながらやっていきます。 橋本さん 人間と一緒で土壌微生物にとってもいろんな物を食べさせた方がいいんですね。 ――南さんはバイオセンサーの何に期待していますか? 南さん 窒素、リン酸カリが足りませんから窒素を入れて下さいよ、というのであれば、化学性診断をやり化学肥料を使えばいいのですが、有機栽培ではそういうわけにはいきません。化学肥料は使えないわけですから。だからバイオセンサーで土の状態を調べる方が、有機栽培には向いていると思います。 橋本さんの合同会社の収益は3本柱。これまでのところ、収益の柱で一番大きいのは肥料資材メーカーからの依頼による栽培試験だそうだ。橋本さんの畑でブロッコリーなどの栽培試験を行い液肥の効果を評価している。二つ目は土壌分析で、今後はバイオセンサー装置の販売も手がけていきたいと考えている。 ――その中でもとりわけ強化したい分野はどこでしょう。 橋本さん 農家さんが手軽に使える診断をみんなに使ってもらい役に立ちたいですね。 妻の橋本禎子さん 農家さんとりわけ有機農家さんの力にきっとなれると思うんですね。健康で安全な作物を栽培する力になれると思うので、そこを強化していきたいですね。 橋本さんは佐賀県が行っているスタートアップ支援事業に応募し、積極的に活用してきた。ビジネスを創出するStartup Gateway SAGAを2022年、資金調達に向けた磨き上げを行うStartup Boost SAGAに2023年8月から参加しており、関係企業などとのつながりを構築するStartup Connect SAGA、PR・広報などを学ぶStartup Promote SAGAにも2023年6月から参加している。 ――佐賀県のスタートアップ支援プログラムを受けてこられてどうでしたか。 橋本さん まずGatewayではアワードを受賞でき、今年度は「Startup Launch事業化補助金」にも採択され500万円の補助金を交付いただいています。これでバイオセンサーの新しい装置を作っており、年度内に完成する予定です。また、ホームページもリニューアルしたことで、以前より問い合わせも増えました。さらにConnectでは「もう少し微生物を分かりやすく説明した方がいい」という指摘もあり、土壌微生物をキャラクターにして微生物の役割を分かりやすく説明するといったことにも取り組んでいます。一人ではこれだけのことはとてもできなかったでしょう。支援とアドバイスがあってここまでこれたと思っています。 橋本好弘さんプロフィール 1959年長崎市生まれ。九州大大学院農学研究科で博士号を取得。2001年に種苗会社「株式会社サカタのタネ」に入社。2020年サカタのタネを退職。2021年土壌フローラ診断を広めようと合同会社土壌診断用バイオセンサー研究会(SDB研)を設立した。