RYO-FU BASE

著作権譲渡の仕組み創出で、ファンがアーティスト後押し 音楽の〝民主化〟目指す「tuneX」代表取締役 有本匡男さん

音楽アーティストがもっと自由に活動できるようにしたい。自身の曲を自由に使えると思われがちなアーティストだが、レーベルが楽曲に関する権利を握っていることなどで、活動が制限されることも多い。佐賀県唐津市でtuneX 社を創業した有本匡男さん(48)は、楽曲の著作権譲渡の仕組みをつくり、アーティストが活動資金を調達する際の選択肢を広げることを目指す。 ファンが楽曲のサポーターに 「推し活」の延長で --事業内容を教えてください。 有本さん 音楽の権利構造をもっとファンに開かれたものにしたいと考えています。楽曲には原盤権(録音された音源の権利)や著作権など複数の権利がありますが、これらをアーティスト自身がコントロールするのは難しく、資金調達の手段も限られているのが現状です。 tuneXは著作権の一部をファンが購入し、保有・管理できるプラットフォームの構築を目指しています。これまでは一方的に「聴く」だけだったファンが、権利を持つことで「楽曲のサポーター」としてアーティストを支えられるようになります。 --日本にはほとんどないビジネスですか。 有本さん まったくないわけではないですが、まだまだ大きな市場にはなっていません。日本に先行して市場が拡大している欧米では、投資ファンドが有名アーティストの楽曲権利を資産として購入する動きが活発化しています。私たちはこれを一部の投資家だけでなく、一般のファンが「推し活」の延長として参加できる形に日本独自に進化させたいのです。 まだ法的なハードルや音楽業界の慣習など課題は多いですが、将来的には楽曲が長く愛されることで生まれる価値を、ファンと共有できる循環を作りたいと考えています。 --起業のきっかけは。 有本さん 偶発的な事故(笑)が起点です。佐賀県唐津市に森を買って、貸別荘兼プライベートフェス等ができるイベント会場として運営をしようとしていました。そんな折、唐津市のスタートアップ登壇イベントに、観覧希望のはずが起業希望の出場者として申し込んでしまい・・・。別荘事業のパートナーに相談したら「昔、楽曲の著作権に関するビジネスを考えていた」と提案され、一緒に起業することになりました。 私自身も20代の頃、インディーズレーベルの設立に関わったことがあります。その時、アーティストへのリスペクトが少ないと感じる事がありました。例えば、レーベル主導で「英語の歌詞を日本語に変えろ」「京都なので大文字(だいもんじ)を歌詞に入れろ」とか。もちろんそうではない事務所もたくさんあるでしょうが、私が格好いいと感じた楽曲がアーティストの意に沿わない形で変わっていくことに疑問を感じ、担当アーティストのひと組がレーベルを脱退したことをきっかけに仕事を辞めてしまいました。 その時の「アーティストの才能を生かし切れなかった」という心残りもあり、提案に賛成しました。 音楽家に幅広い選択肢を --著作権が譲渡が盛んになると、どうなりますか。 有本さん 音楽家が、自身のキャリアにおいてレーベルに所属することはもちろん、それ以外の多様な選択ができるようになると考えています。レーベル側も過去の楽曲を再活用する選択もしやすくなるでしょう。 通常、多額の制作費が必要な場合、レーベルが資金を出して原盤権を保有するのが一般的です。その代わり、アーティスト自身の配信や二次利用が制限されることがあります。 もし、過去の楽曲や未発表曲の著作権の一部をファンに譲渡して資金調達ができれば、その資金で新たな作品の原盤権を自ら保有するというキャリアも可能になります。原盤権を自分で持てば、配信や活用の自由度が格段に上がります。 また、埋もれていた名曲の権利をインフルエンサー等が購入・活用することで、リメイクなどを通じて再び光を当てるきっかけも作れるはずです。 --現在の状況は? 有本さん いきなり大物アーティストの著作権を扱うのは難しいでしょうから、まずは地域密着型で進めています。「地域で愛されていたけど全国では知られていない」といったアーティストを、地元ファンたちが著作権購入を通じて支援するイメージです。「地元アーティストの名曲を全世界に届けられたら面白くないですか?」と提案しています。 そして全国 47 都道府県のライブハウス経営者などを「エバンジェリスト」として、地域の埋もれた才能を発掘し、支援したいファンとつなぐ役割を担ってもらいます。過去に佐賀で活動していたアーティストに声をかけたところ、「自分たちの曲が再評価されるなら面白い」と前向きな声をいただいています。単なる投資ではなく、楽曲という文化資産を次世代にバトンリレーしていく、そんな「音楽の民主化」を実現したいです。 〝バトンリレー〟実現を目指す --音楽界をどうしたいですか。 有本さん 全世界の音楽著作権の市場が約2兆円程度、日本国内のインディーズ層の市場は数百億円とされます。その中で、著作権を正当な対価として資金に変えたいアーティストと、支援したいファンをつなぎ、そうした文化の醸成を目指します。 そしてファンや地元企業が支え手となって楽曲をプロモーションし、地元に対価が入り、後進の音楽家の活動にも使っていく。全国でこのようなことが増えてくれば面白いだろうと思っています。 音楽には人々の心を動かす力があります。音楽を聴けば当時を思い出したり、1曲で人生が変わったり。私たちは「楽曲のバトンリレー」とか「音楽の民主化」と言っていますが、アーティストとリスナーが一体となって音楽の未来を切り開いていくような世界観を描いています。 有本匡男さんプロフィール 1978年、京都府出身。97年に服飾専門学校を卒業後、ファッションショーやイベント等を手がける。京都でインディーズレーベルの創業にかかわり、新人発掘、販売戦略構築、マネージャーを担当。セラピストを育成する会社を設立するなどして、2024年12月から現職。 企業概要 株式会社 tuneX 事業内容:音楽著作権の活用、管理移転のサポート 所在地:佐賀県唐津市 創業:2024年

急須で飲む茶文化の復権へ。体験事業、脱炭素・・・挑戦続ける「徳永製茶」社長 徳永和久さん

日本茶の飲み方が変わってきている。ペットボトル緑茶や抹茶が堅調に消費される一方、急須に湯を注いで飲むリーフ茶(茶葉)は減少傾向にある。リーフ茶の売上減は、製茶業界にとって大きな痛手だ。佐賀県嬉野市で茶製造・卸売業を営む徳永和久さん(47)は「急須でいれる茶文化」の復権を目指し、新たな挑戦に乗り出している。 〝茶匠〟の仕事とは? ーー茶製造・卸売業は、“茶匠”や“茶師”とも呼ばれます。仕事内容がピンと来ないのですが、茶農家とは違いますか。 徳永さん 茶農家はお茶を育て、収穫したお茶を蒸し、あるいは釜で炒った後に、もんで乾燥させて「荒茶」を作ります。私たちは仕上げ工程を担当する職人です。仕入れた荒茶の特性を見極め、ブレンドする「合組(ごうぐみ)」をして、火入れ機で焙煎します。その際の温度が0.1度違うだけでお茶の味はがらりと変わります。ちょくちょく試飲して、香ばしさと旨味の加減を探り、求める味に追い込んでいきます。 茶産地のプロデューサーとしての役割もあります。新茶の時期には茶農家を回って「今日の荒茶のここが良かった」「蒸す時間や温度がちょっと長かったんじゃないですか?」などとアドバイスしたり、茶畑への肥料の入れ方について話したりすることもあります。 日本酒業界でいうと、私たちは造り酒屋や杜氏といったところでしょうか。 ーー茶業界の現状は? 徳永さん リーフ茶とペットボトルなど茶飲料の消費額が2007年に逆転しました。今やリーフ茶の消費額はその頃の3分の2ほどです。お茶は春に摘まれる一番茶が最も味がよく、高い価格で取引されます。初夏以降の二番茶、三番茶、四番茶となるにつれ、品質と単価は落ちます。ペットボトル緑茶の原料は主に三番茶や四番茶です。リーフ茶として使われる一番茶が売れないと茶農家や茶製造・卸売業には厳しいです。 抹茶ブームも影響しています。助かっている茶農家は多いですが、リーフ茶が主力の茶製造・卸売業にとっては・・・。荒茶の仕入れ値が高騰すれば、経営を圧迫することになります。 ただ、ペットボトル緑茶や抹茶をライバル視したり、否定したりしているわけではありません。ペットボトルは現代の生活にマッチした便利なもので、小学生でもコンビニで買ってくれるのは日本茶にとってはいいことです。私はペットボトル緑茶とリーフ茶の役割の違いをしっかり伝えたいです。 ペットボトル茶と違う魅力 「体験」で伝える ーー役割の違いは何でしょうか。また嬉野茶の魅力とは。 徳永さん リーフ茶は、消費者がゆっくりと味を楽しんだり、くつろいだりする時間を提供してくれます。ペットボトル緑茶は持ち運んで喉の渇きを癒やします。役割は明らかに違います。 嬉野茶の魅力の前に、日本茶の歴史について説明します。 日本に中国からお茶が伝わったのは9世紀前半頃といわれますが、茶栽培が日本にもたらされたのは12世紀とされます。1191年に臨済宗の開祖・栄西が、中国(当時の宋)から持ち帰った茶種を佐賀と福岡の県境・背振山で栽培しました。嬉野には1440年ごろ、中国から嬉野に移り住んだ陶工(陶器職人)が持ち込みました。 嬉野茶は、旨味がすごく強いのが特徴です。日本のほかの地域の茶と製法が違うからです。 嬉野では、お茶摘みの10日ほど前から茶畑に覆いをして太陽光を遮り、まだ葉が若く、柔らかいうちに摘みます。葉が丸みを帯びているので玉緑茶と呼ばれます。一方、日本のほとんどの地域は、葉がもうちょっと育ってから摘む。葉が針のように真っすぐに伸びた煎茶です。より日光に当たっているので、葉のアミノ酸がカテキンに変化して味は渋みが出てきます。 嬉野茶は近代史でも大きな役割を果たしています。幕末や明治初期、日本の主な輸出品は生糸とお茶でした。長崎の茶商の大浦慶さんという人が外国商人と組み、嬉野茶を輸出しました。その収益で坂本龍馬や海援隊を支援したといいます。明治維新を資金面で支えたのが嬉野茶でした。 家業なので徳永製茶を引き継いだのですが、こうした歴史や製法を守らなければならないという気持ちが次第に強くなっていきました。 ーーそのために、さまざまな体験事業を始めたわけですね。 徳永さん 急須でお茶をいれる体験や、茶の産地や種類を当てるクイズをしたりしています。 急須の湯の温度帯によって、お茶の味は違ってきます。熱湯ではカフェインやカテキンが出て渋くなる。一方、ぬるま湯だと旨味が引き出せます。仕事の合間やリラックスしたいときはぬるめのお湯、目を覚ましたいときはカフェインを効かせるために熱湯で入れるといいわけで、日常のタイミングに応じた味の楽しみ方ができます。 インバウンドを含め嬉野温泉には多くの観光客が訪れますが、ただお茶を飲んでもらって終わりにしたくない。なにか面白い体験をしてもらい、「自宅でも再現したい」と思ってもらえれば、家庭での茶葉の購入につながると考えています。 やはり、お茶は急須で飲むのが一番おいしいのは間違いないです。 英国で「三つ星」獲得、脱炭素にも挑戦 ーー海外販売にも力を入れていると聞きました。 徳永さん いまや徳永製茶の販売量の1割は海外になりました。イギリスの紅茶をはじめヨーロッパではお茶を愛飲する習慣が根強く残っています。世界という広いテーブルに嬉野茶を提供していきます。海外展開に向けて、イギリスの格式ある食品審査会「Great Taste Awards」に毎年応募しています。2025年は「ゆず緑茶」と「抹茶」で最高評価の三つ星をとることができました。スロベニア出身の妻ヴェラのアドバイスにも助けられています。 ーー脱炭素の取り組みも進めています。 徳永さん 徳永製茶では、スコープ1(自社での火入れなどに伴う二酸化炭素の排出)、スコープ2(自社で使った電力を作るために排出された二酸化炭素)の両方でカーボンニュートラルを実現しています。 お茶の製造時にいちばんの排出源となる火入れ機(直火で焙煎する機械)は一度止めると、温度が下がり、次のお茶を仕上げるときに温め直す必要があります。予熱に使う燃料を減らすため、生産工程を見直し、なるべく連続運転するようにしました。 このような試行錯誤をして年間排出量の削減に取り組み、2024年度には2021年度比で約66%の削減に成功しました。削減しきれなかった二酸化炭素は森林系の排出権を購入し、排出を差し引きゼロにしています。お茶の種類によっては、製品ライフサイクル全体(農家の生産、製茶業での製造、配送、消費者の使用と廃棄)での排出ゼロも達成しました。茶業界ではおそらく初めてです。 いまやヨーロッパの消費者は、脱炭素といった持続可能な取り組みをしなければ目を向けてくれません。日本も少しずつそうなってくるでしょう。 消費者から共感を得られる産業にしていくことが重要です。嬉野茶のおいしさ、文化を日本のみならず世界に発信し、ひとりでも多くの消費者に満足してもらう。茶文化と伝統を継承する、というのが私たちの使命です。 ーーRYO-FU BASEの支援を受けてどう感じておられますか。 徳永さん 職員の方が気さくで、いろんなアイデアを出してくれて助かっています。何気ない会話から、アイデアの種が膨らんだこともあります。支援を受けたい方は、気軽に行くのがいいと思います。 徳永和久さんプロフィール 1978年、佐賀県出身。2002年学習院大学卒業、システムエンジニアとしてIT関連企業に就職。2004年、家業の茶製造・卸売業「徳永製茶」に入社し、2014年から社長。 企業概要 事業内容:嬉野茶の製造・卸・小売、茶体験事業 所在地:佐賀県嬉野市嬉野町 創業:1947年 従業員数:5人

染め菊に魅せられ、「推し活」のアイテムにしようと奮闘する「千紫万紅」の千喜田樹理さん

ピンチの中で「すごい」を発見 白い菊が、青やピンク、虹色にも染まる。染料を混ぜた水を吸わせて花を色づける「カラーリングマム(染め菊)」を手がける千喜田樹理さん(37)=佐賀県唐津市厳木町=は、アニメや漫画が大好きと公言するオタク女子。美しい色合いは「『推し活』のアイテムになる!」。そんな直感で染め菊を販売する「千紫万紅」を2024年に設立し、夫が経営する菊農家「千喜田花卉園」と二人三脚している。 ーー染め菊とはどんなものですか。取り組んだきっかけも教えてください。 千喜田さん 収穫した菊を容器に入れ、染料の入った水を吸わせて作ります。青色の染料なら青い花、染料を混ぜれば色のバリエーションが広がります。レインボー色を作ることもできます。 染め菊を知ったのは、白色の菊が大暴落したときです。夫が売れ残った白菊を黄色の液で染めて遊んでいました。半ばやけくその心境だったそうですが、初めて見た私は「これ何?すごいね。きれいだね」と。一目ぼれしました。 私は結婚した2018年に出身地の福岡市から唐津市に引っ越し、千喜田花卉園を手伝ってきました。周りから「えらいね」と言われるたびに、自分の働きが十分に認められていない気がしたんです。「私らしいことをしたい」という気持ちもあり、染め菊に挑戦しようと思いました。 夫と話し合いを重ね、規格外で市場に出せないロスフラワーを使って販売することを決めました。染め菊を専門に生産・販売しているところは全国でも珍しいそうです。 「オタク」人生から着想 ーー自分の好きなアイドルやアニメを全力で応援する「推し活」のアイテムにしようと思ったのは? 千喜田さん 中学生の頃からオタク女子でした。部活が終わったら家でテレビアニメを見るのが日常でした。少女漫画もめちゃめちゃ好きで、友人の家に集まって読んで。どんどん深みにはまりました。日ごろから「この花の色は推しのイメージカラーと一緒じゃない?」なんて思いながら仕事していたので、染め菊と推し活を結びつけるのは自然な流れでした。 現状は、自宅に飾るためとか贈り物として買ってくれる人が多く、推し活向けのビジネスモデルは確立されていません。試行錯誤しながら、どんな推し活にニーズがあるのかを探っています。 10月には佐賀県の協力で、男子プロバスケットボールBリーグの佐賀バルーナーズの試合会場でテスト販売しました。あらかじめ選手に好きな色を聞き、「これは〇〇選手が選んだ色です」とファンに伝え、1本800円で売りました。売上の一部を「チーム強化費」としてバルーナーズに寄付する仕組みです。91本売れ、大きな手応えをつかみました。 今後は選手本人に売上の一部が届くとか、そうした仕組みにもチャレンジしたいです。アニメやVチューバーを推すモデルも作りたいです。アニメ「鬼滅の刃」の登場人物のイメージカラーで、染め菊を作る動画をTikTok(ティックトック)とインスタグラムにアップしたことがありますが、合計1万回ほど再生されました。チャンスはあると考えています。 ーー染め菊は千喜田さんにとってどんな存在ですか。 千喜田さん 「自分が諦めたことをかなえてくれる」ものです。子供の頃、私は戦隊ヒーローに変身したかった。だけど母親に「女の子なのになんでそんなこと言うの」と言われた。私の中で染める行為は「変身」です。菊を染めることは、自分がなりたいものに近づくとか、人をなりたいものにさせるといった感覚です。「あなた今から魔法少女になりなさい」と思って染めています。 過疎集落を「聖地」に 恩返ししたい ーー地域おこしにもなればいいと? 千喜田さん 厳木には感謝しています。長男が小学校になじめるか不安でしたが、少人数学級で温かく受け入れてくれました。 18年当時と比べると子供は減り、いよいよ街は寂しくなってきました。産業がなく、仕事がないからです。千紫万紅が成長すれば人を雇うことができます。販売だけでなく、花のアミューズメント施設をつくることもできる。厳木に恩返ししたいです。 まずは「カラーリングマムといったら厳木だよね」と言われるようになりたい。厳木が推し活の聖地巡礼の1つにでもなったら最高です。 ーー佐賀県、RYO-FU BASEの支援を受けてどう感じていますか。 千喜田さん 経営や企業などまだまだ経験不足な私に様々なご縁や出会いをいただけたことに日々感謝をしています。これからもっと進み大輪の花のように鮮やかにそして開いていきたいと思っています。 千喜田樹理さんプロフィール 1988年、福岡県出身。専門学校を卒業後、2008年にブライダル系会社に就職。結婚を機に佐賀県唐津市に18年に移住し、24年に千紫万紅を設立。 企業概要 事業内容:カラーリングマム(染め菊)の生産、販売 所在地:佐賀県唐津市厳木町厳木 設立:2024年4月

酒粕の有効活用で佐賀をもり立てる「赤酢の総合プロデューサー」 株式会社HONZAN 代表取締役 本山智子さん

初めは誰もが起業の素人だが、株式会社HONZAN代表取締役の本山智子さんは、ビジネス経験すらないところから起業にこぎ着けた行動力の持ち主だ。農家の収益向上と酒粕の有効活用、お酢の伝統的製造法の保存という三つの課題解決を目指して「佐賀県赤酢プロジェクト」を立ち上げ、佐賀から全国に赤酢を普及している。本山さんを突き動かした赤酢の魅力やプロジェクト結成の経緯、今後の展開について聞いた。 赤酢の普及は一石三鳥の課題解決に ――どのような事業をされていますか。 本山さん 酒粕を有効活用して赤酢を作る活動を進めています。2022年に佐賀県赤酢プロジェクトを発足させ、2024年から赤酢の販売を開始しました。現在プロジェクトには六つの酒蔵が参加しており、5蔵分が「佐賀の赤酢」というブランドを冠して販売に至っています。 ――赤酢を作ろうと思ったきっかけは? 本山さん 私は兼業農家なのですが、実は非農家から農家に嫁いだので、農業については全く知識がありませんでした。やっていくうちに農業はこの国の基幹産業であり、もっと大切にしなければならないということを実感したのですが、一方で、農業をしている側の人たちは農業に自信を持っていないのではないかとも感じるようになりました。儲からないから子どもには継がせたくないと。そんな現状を打破しなければいけないと思っている中で、酒蔵さんと組んで商品を作ることによって農家の所得を上げられるのではないかと考えたのです。 ――日本酒の原料はお米ですからね。 本山さん はい。調べてみると酒蔵側にも酒粕を活用する必要があるという課題があることが分かりました。 酒粕の使われ方というと粕漬けなどが一般的ですが、今は食文化の変化でそれも減ってきています。 そんな中で酒粕から赤酢というお酢ができることを知ったのです。赤酢は江戸時代に日本で誕生したお酢で、現在は高級店の寿司酢としても使われています。お寿司にも使うのだからお米農家とも相性がいいし、酒蔵の酒粕の有効活用もできる。さらにはお酢の伝統製法も守れる。一石二鳥どころか三鳥いくような展開になるんじゃないか、ということで赤酢を作ろうと考えました。 ――赤酢プロジェクトにはどんなところが参加していますか。 本山さん 老舗のお酢屋さんである「サガ・ビネガー」さん、佐賀銀行の100%子会社の地域商社「さぎんコネクト」さん、HONZANの三者に加え、酒蔵さんが参加してくれている形になります。 HONZANは赤酢の総合プロデューサー的な役割で、県内外でいかに知名度を上げていくかというところを担っています。 【赤酢プロジェクトのメンバーや関係機関の皆さんと。中央に本山さん】 添加物なし 蔵の特色が出る赤酢 ――「佐賀の赤酢」にはどんな特徴があるのですか。 本山さん 「佐賀の赤酢」は酒粕だけで作るというのが一番の特徴ですね。赤酢の定義というのが定まっていないので、米酢をブレンドしたものも赤酢として販売されていますが、「佐賀の赤酢」は他の添加物は使いません。 味の特徴としては、本当に酸味がまろやかなので、むせかえりがしにくく、アミノ酸も多く含まれています。名の通り赤っぽい色味もきれいです。 ――5蔵の酒粕を使った赤酢が出ているということですが、違いはありますか。 本山さん びっくりするぐらい違いがあります。スパイスが効いたような味や香りがする赤酢もあれば、吟醸香という日本酒のフルーティーな香りがするような赤酢もありますし、コクが強いように感じる赤酢もあります。最初赤酢ができたときに、酒蔵さんと試飲会をしたのですが、酒蔵さん自身「酒粕が違うだけでこんなに差が出るのか」と驚いていましたよ。 自分にないモノを見つめ直した時期 ――起業するのは大変でしたか。 本山さん とても大変でした。私が最初にビジネスに関わったのは、2014年に妹が創業した「和糀」というこうじ関連商品の開発販売をする会社を副代表として手伝ったところからなんですね。SNSもパソコンも使えないという、ビジネスの前段階からできてていない状態でした。 それでもとにかく妹を応援したいと必死にいろいろ覚えていったんです。ビジネス用語も分からないので、支援団体みたいなところをたくさん回って教えてもらったりしました。そうしているうちに知り合いがどんどん増えていきました。 妹の結婚を機に和糀はやめることになり、お世話になったところにあいさつ回りしていたのですが、「次は何するの」「ここまでやったのだから何か自分でもやってみたら」とお声をいただきました。 そんな風に言ってもらえるということは、自分にももったいないと思ってもらえるような何かがあるんじゃないか、と思って2019年にホンザン(2024年に株式会社HONZAN)を立ち上げたんです。 ――妹さんのお手伝いをしながら、もがいているうちにいきついたのが赤酢だったと。 本山さん ホンザンを立ち上げるまでは、誰かがこう作りたいとか、こういうものが欲しい、というのをお手伝いしていたんです。でも、初めて自分で興味を持って作ったのが赤酢なんですよ。自分の中で何か刺さったんですね。 2019年に自分のビジネスにしようと思ってホンザンを創業したのですが、そこからも大変でした。創業と同時に赤酢は作ったのですが、すぐコロナ禍になってしまいまして。飲食店を回って営業することも難しくなり、マルシェなどのイベントもなくなってしまいました。まだネット販売もできていないころで、うまく販売できずやめてしまおうかとも思いました。 でも自分の中で「やりきった感」が全然なかったんです。いろんなアイデアはあるのに、コロナ禍だし、お金もないしで動けなかった。このままやめると悔いが残ると思って、もう少し踏ん張ろうと思ったんです。 そのためには自分に足りないものをきちんと理解しないといけないなと思いました。自分にできないことを見つめ直さざるを得ない時期があって、それによって仲間作りが必要だと知ったわけです。資金、営業力、拡散力。自分にないものがあるところと組む必要があるということでプロジェクト化して、現在の形になったのです。 【ピッチコンテストで赤酢を普及する本山さん】 佐賀のノウハウを全国に ――赤酢を販売していて反応はどうですか。 本山さん 佐賀県内では、駅の近くのセレクトショップさんや自販機などで販売されています。あとは飲食店に直接卸したり、酒蔵さんを通じて酒販さんや酒屋さんに流通しています。 参加酒蔵が増えて、赤酢の種類が増えたことでお客さんにとっては選ぶ楽しさが出てきたようです。販売店舗の方からは2種類3種類買っていくお客さんが多いと聞きます。 お客さんのパターンも健康に意識がある人と、お酒が好きな人という二つあって、どちらの方にもアピールできる形になっているなと思います。 ――今までは県内のネットワークづくりと販売に力を入れてきましたが、今後はどういう展開を考えていますか。 本山さん 佐賀県でやってきたプロジェクトの取り組みを全国的に広げていけるようになりたいですね。赤酢に興味を持ってくれているところに、積極的にノウハウを広げていきたいと思います。そして赤酢の認知度をより高くして、調味料の枠を超えた用途展開をしていきたいです。 ――全国展開に視野を向ける気持ちの変化があったのですか。 本山さん これまでは、他からまねされないようにと、意図的に外に広げないようにしていたんですね。 でも「佐賀の赤酢」の販売を頑張れば頑張るほど、県外の方からは「なぜそういうふうにうまく行くんだ」「なんで酒蔵の人が一致団結できるんだ」というようなことを問われることが増えてきました。 問われてみると、そこに特殊性があるんだなと気づいたといいますか。こういうスタイルの取り組みは他にないことなんだと気づかされたんです。自分は、自分にないものを得るために必死にいろんな人を訪ね回ってきて、その結果出来上がったネットワークなのですが、それが他の人にとっては特別に映るようです。 ――自分一人ではできないから一緒にやりましょうとネットワークを作った。弱さを見つめたことが逆転の強みになったんですね。 本山さん そうです。ビジネスができなかった自分にとっては、人に頼って、聞いて、仲間を作るということは当たり前だったのですが、「できないから一緒にやってください」とは普通に考えたらなかなか言いづらいですよね。 そもそも農家の収入向上や酒粕の有効活用、伝統的なお酢の製造法の保存というような課題は、佐賀県内だけの課題ではないですし、考えようによっては、他の地域の取り組みをサポートすることはマイナスばかりじゃないと思うようになりました。たくさんの方からアドバイスやお声がけをいただいて視野が広がってきたのだと思います。 佐賀だけで取り組んでいてもなかなか赤酢の認知度は広がりませんでしたが、全国各地で赤酢を作るところが増えれば「佐賀の赤酢」もまたクローズアップされる機会が増える。重層的に取り組む方が、結果として早く赤酢の認知度が上がると思うので、今後は全国での取り組みを積極的に仕掛けていこうと思います。 頼れるプログラム支援 ――さがラボチャレンジカップの優勝以後、佐賀県の支援プログラムを受けていますね。(2024年8月から佐賀県産業DX・スタートアップ推進グループは公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース「RYO-FU BASE」に移行) 本山さん 2022年のさがラボチャレンジカップに応募して最優秀賞をいただいたあたりから県からの支援を受けています。2023年度には、ビジネスマッチングの「Startup Connect」のプログラムを受けました。赤酢の売り先をつなげてほしいという気持ちで応募したんですが、その前にもう少し自分でビジネスをまとめておく必要があったと思っていて、少し受けるのが早かったかなと思っていたんです。でも、実際にはいろんな相談が出来て、自分が成長できたと思います。 2024年度は、PR手法などを学ぶ「Startup Promote」を受けています。自分のことは自分が一番見えていると思っていたのですが、客観的な意見をもらえたことですごく気づきがありました。対外的な発信の仕方、プレゼンでのものの言い方をかなり変えることができました。単年で終わらず、2年連続でプログラムを受講できたのもありがたかったです。 RYO-FU BASEの職員の方も起業家ファーストで何か聞けばすぐ答えてくれる。頼れる存在ですね。 プロフィール 1978年生まれ、佐賀市出身。2003年に結婚し、非農家から大規模農家になる。2014年和糀副代表。2019年にホンザンを設立し赤酢販売を開始。22年赤酢プロジェクト代表。2024年株式会社HONZAN代表取締役に就任。 株式会社HONZAN企業概要 事業内容:赤酢商品の企画販売 所在地:佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2327-3 設立:2024年4月

エリアトラウトフィッシングの魅力発信とともに、集落の維持、再生を目指す「フィッシングパークひらの」代表 米丸知成さん

記事:徳永敬(株式会社毎日みらい創造ラボ) 自然の中で「幸せな生き方」提案も 「自然豊かな山中で自分のやりたいことや好きなことで働き生きていく『幸せな生き方』を提案していきたい」――。佐賀県唐津市の標高400㍍にあるエリアトラウト(管理釣り場)「フィッシングパークひらの」の米丸知成代表(53)は、3年前、小学校教諭を早期退職し、福岡県から移住した。ニジマスなどをルアーやフライの疑似餌で狙う「エリアトラウトフィッシング」の輪を広げようと、2025年2月、施設を拡充してリニューアルオープンさせる。 ――「フィッシングパークひらの」の概要を教えてください。 米丸さん この管理釣り場は地元・平之分校活性化協議会のみなさんが、2018年に廃校になった旧厳木(きゅうらぎ)小学校平之分校(唐津市厳木町平之)のプールを活用してニジマスの養殖を始め、その魚を活用して 「旧平之ニジマス釣り堀公園」 を造ったのが始まりです。釣り堀は三角形(3辺、25㍍+25㍍+20㍍)の第一ポンド(池)だけでしたが、昨秋、第二ポンド(長方形、25㍍×30㍍)が完成し、敷地は1.5㌶に拡大しました。餌釣りがメインの「釣り堀」とは違い、疑似餌で魚との駆け引きを楽しむ、キャッチ&リリースが基本の釣り場です。年間2000人ほどの利用がありますが、今後は1万人規模の来場を目指します。 限界集落を「何とかしなければ」 ――関わるようになったのはどんなきっかけですか? 米丸さん エリアトラウトフィッシングに魅了され、たまたま見つけた「旧平之ニジマス釣り堀公園」を訪れた際に、地域の方との出会いを通してボランティアで運営に関わるようになりました。平之地区は、三十数世帯の集落で、平均年齢は70歳超の限界集落。釣りをしない方たちが運営していたので、当初ルールはなく、ホームページ(HP)やSNSなどを使ったPRもしていませんでした。来場者はまばらで周囲の人通りも少なく、迷惑釣り人の被害で無法地帯となっていました。 そのため「何とかしたい」「できることを手伝おう」と、ルールやHPを作り、名称も「フィッシングパークひらの」に変更(2020年)してイメージチェンジを図りました。 当時は「(教員の)定年後に引き継げたらいいな」と漠然と考えていましたが、管理釣り場運営の跡継ぎは見当たらず、地域の人たちの年齢を考えると「間に合わない」「教員の代わりはいくらでもいるが、ここを継げるのは自分しかいない」と決断。50歳の節目で早期退職し、23年4月、個人事業主として活性化協議会から事業を正式に継承しました。 【第二ポンド(手前)のすぐ横を流れる清流・平之川(中央)】 九州北部のエリアトラウトの「聖地」に ――エリアトラウトの魅力は何でしょうか? 米丸さん 魚が釣れるポイントを探すのではなく、最初から目の前にいる魚にどうやって疑似餌でアプローチして口を使わせるかという、魚との駆け引きを楽しむのがエリアトラウトフィッシングの魅力です。時間内に釣った魚の数を競う大会も全国で開催され、スポーツ(ゲーム)フィッシングとも呼ばれます。関東や関西を中心に大変人気の高い釣りのジャンルですが、九州には釣り場の数も少なく、普及はこれからです。 施設の横を流れる平之川は、国土交通省が発表する「最も水質の良好な河川」に何度も選ばれている厳木川の上流にあたり、生活排水の全く入らない水を引き込んでいます。とても水の透明度が高く、魚の動きや反応がよく見えて、ゲームフィッシングには最適の場所です。ここを九州北部のエリアトラウトの聖地にしたいと考えています。 【第二ポンドのプレ・オープンイベントには、雪の中、熟練者、初心者ら30人以上が参加した=米丸さん提供】 持続可能な釣り場、地域へ ――今後の展望、目標を聞かせてください。 米丸さん 25年1月に、第二ポンドのプレ・オープンイベントを開きました。有名釣り具メーカーによる九州初開催のイベントが開催され、専属フィールドテスター(講師・アドバイザー)の釣り指導や釣り大会などがあり、あいにくの雪の中でしたが県内外から30人以上が参加しました。このイベントは、全国10カ所ほどでしか開催されていません。それに「フィッシングパークひらの」が選ばれたことで、認知度が上がっているのを感じます。 2月に正式なオープンとなりますが、これからも初心者から熟練者まで「みんなに愛される釣り場」にするのが目標です。その一方で、様々な事業展開を通して、限界集落を持続可能な地域に再生することが最終的な目的です。そのためには、釣り人以外の多くの交流人口を地域に呼び込む必要があります。管理釣り場の事業を核として、限界集落に新産業を興し、自分のやりたいことや好きなことで働き生きていく「幸せな生き方」を提案していきます。就業をきっかけとした移住により定住人口を生み出し、持続可能な地域をつくるチャレンジを続けます。 【「豊かな自然あっての釣り場です」と米丸さん】 <米丸さんは22年、佐賀県のビジネスプランコンテスト「さがラボチャレンジカップ」で優秀賞を受賞したことが転機になり、24年4月から、佐賀県(現在、RYO-FU BASEに移管)のスタートアップ支援事業で、PR・広報などを学ぶStartup Promote SAGAに参加している。> ―佐賀県、RYO-FU BASEの支援を受けてどう感じておられますか。 米丸さん 「さがラボチャレンジカップ」の受賞が私の人生を大きく変えました。元公務員でビジネスとは全く無縁の人生でしたが、これを機に起業するとともに、念願の第二ポンドの完成まで2年で漕ぎつけることができました。ここに至るまでには、県、RYO-FU BASEの皆さんに伴走支援をしていただきました。様々な学びの機会や発表の場などを提供していただき、事業をブラッシュアップしていくことができました。正直、起業してうまくいかずに心が折れそうになったり、孤独になったりしましたが、RYO-FU BASEの皆さんは一緒に悩み、考えながら寄り添ってくださいました。だからこそ、「1人じゃない」という思いで乗り越えてこられたのだと思います。RYO-FU BASEの皆さんには、心から感謝しています。 米丸知成さんプロフィール 1971年、福岡県出身。96年島根大教育学部卒業。同年、福岡県教職員に採用され、小学校教諭に。2022年3月末に退職、4月から現職。 企業概要 事業内容:ニジマスの自家養殖、管理釣り場営業・情報発信、釣りイベント開催 所在地:佐賀県唐津市厳木町平之 設立:2022年4月(個人事業主) 従業員数:従業員、パート・アルバイト計6人(25年6月予定)

校納金の集金業務を代行する「学校PAY®」を開発 学校DX・働き方改革に一石を投じる株式会社SA-GA代表取締役 森山裕鷹さん

先生の負担を軽減したい 学校の膨大な事務作業量を削減して、先生たちの負担を軽減したい――。佐賀大学発ベンチャー、株式会社SA―GAの森山裕鷹代表取締役CEO(27)は、給食費や教材費など(校納金)の徴収業務を一括代行する「学校PAY®」を開発し、県内の公立校を中心に普及を図っている。佐賀県のスタートアップ支援を受けるITエンジニアの森山さん。事業内容や今後の展望を聞いた。 記事:徳永敬(株式会社毎日みらい創造ラボ) ――「学校PAY」はどんなシステムですか? 森山さん 学校が保護者から集める学校徴収金を「スマートに集金する」サービスです。一昔前まで、校納金は現金で徴収されていましたが、今は口座引き落としでの徴収も増えてきています。このお金の流れには「学校」「金融機関」「保護者」の三者が登場しますが、学校PAYはその三者の間に入って、集金業務を代行します。 一般的に、学校は毎月、金融機関のフォーマットに沿った口座振替の請求データを作成して、スケジュール通りに金融機関に送る必要がありますが、各家庭が利用する金融機関はさまざまです。このため、学校がデータを送る先も複数になって、作業量もかさみます。一方で、ほとんどの公立校の事務職員(事務の先生)は1人か、2人。担任クラスを持つ教員が分担する学校もあります。文部科学省は「収金会計業務の負担から教員を解放する」としていますが、そうすると、事務職員に業務が一極集中しますし、教員が作業し続けている学校もあり、一足飛びにはいきません。 校納金は、年度当初に、月ごとの徴収額が決められますので、その後、データを学校PAYに取り込めば、あとは全て自動的に振替されるようにしました。未納があった場合の対応もシステムで自動化されるので、学校で未納状況を一つ一つチェック・管理して、文書を作成する手間も省けます。 ©SA-GA 先生の時間は児童・生徒に ――利用状況はどうですか? 森山さん 2021年2月に提供をはじめ、既に佐賀県内1市2町で利用され、今秋には武雄市と、福岡県桂川町でも採用される予定です。ほかにも、自治体ごとではなく単独で導入している学校もあり、県内での利用は50校に上ります。1年半後には、県内でのシェア52%に達する計画です。 ――教員の長時間労働、ひいては教員志望者減による人手不足、待遇改善など、教育現場の課題解決が叫ばれています。学校PAYの効果はどうでしょうか? 森山さん とある自治体での調査によると、校納金に関連する業務全体での事務量は56.5%削減されました。集金業務に限れば、76.6%削減されたといいます。集金業務にかかる事務量は、全体の61.9%を占めており、特に負担が大きい業務です。 先生から「助かっています」という喜びの声も聞きました。営業にリソースを割けない中、口コミで知った先生や学校からの問い合わせもあり、ありがたいです。ある学校で使っていた先生が、異動先の学校で導入を提言してくださった例もあります。 最近は「自分事」としてもとらえるようになりました。将来、5、6年先に自分の子供が学校に通うようになったとき、先生が事務作業に忙殺される学校ではなく、本来の業務に集中して、より多くの時間、児童生徒にかかわってくれる学校に通わせたいと思います。 【ITエンジニアの森山さん。地元企業から製造ライン上で商品が汚損していないか画像でチェックするシステムの受託開発も】 ――会社のHPに「ブロックチェーンやディープラーニングなどの最新技術を用いた共同開発/委託開発を請け負う会社」とあります。そもそも学校PAYを開発するきっかけは何だったのでしょうか? 森山さん もともとは、ITエンジニアとして、ブロックチェーンやAI画像処理に関心があり、いろいろなご縁で学内起業(18年)しました。地元企業から製造ライン上で商品が汚損していないか画像でチェックするシステムを受託開発したり、老人ホームでの監視カメラによる「高齢者見守りシステム」(徘徊者探知装置)を作ったりしていました。実はその延長線で、学校PAYが生まれたのです。 学校内に設置された監視カメラを、子供たちの安全を守るためにもっと活用できないか――と、学校に見学にいったところ、先生から「カメラより、もっと困ったことがあるんです……」と、悲鳴にも似た相談を受けたのがきっかけでした。 ――学校PAYについて、今後の展望を聞かせてください。 森山さん 今は、学内のシステムが中心ですが、保護者の利便性向上のため、マイページやスマホアプリ(「学校PAY保護者アプリ」)で口座振替予定の通知や、未納金をスマホ決済やコンビニで支払えるようなシステムを提供できるよう準備しています。 まずは「佐賀モデル」を確立し、将来的には、協業会社や支援企業を広く募って、全国展開する考えです。 今、ここに課題があるから―― 「佐賀モデル」を確立し、全国展開へ ――佐賀へのこだわりはありますか? 森山さん 「佐賀大学発ベンチャー」の認定(21年12月)を受けているということもあり、現在は佐賀を拠点にしていますが、「今、ここ(佐賀)に課題があるから」という思いも強くあります。東京や福岡での起業も考えなかったわけではありません。ただ、都会の学校は予算も人も潤沢だと思いますが、地方ではそうはいきません。まずは「佐賀モデル」を確立して、全国展開を目指したいと思っています。 【佐賀大学発ベンチャーの認定を受けた森山さん(右)】 <森山さんは佐賀県のスタートアップ支援を受けている。19年7月、佐賀県やわらかBiz提案公募実証事業費補助金に採択され、23年4月から関係企業などとのつながりを構築するStartup Connect SAGAに▽24年4月からPR・広報などを学ぶStartup Promote+ SAGAに参加している。> これでもかというほどのコミット 大勢の中に埋もれない環境に感謝 ――県の支援についてはどう感じておられますか? 森山さん とても手厚いです。19年に「やわらかBiz」で補助金を受けた後も、たくさんの指導や助言を受けています。東京や福岡と比べて起業家(社)の母数が少ないということもあってか、一人ひとりにじっくり時間をかけてコミットしてもらっています。大勢の中に「埋もれない」、居心地がいい環境があります。 私はもともと引っ込み思案の性格ですが、担当者の方からこれでもかというほど、昼夜問わずメッセージアプリ(メッセンジャー)を使ったやりとりがあり、「決して一人にしない」という思いを強く感じますし、ありがたく思っています。 昨年度はStartup Connect SAGAと投資家の海老根智仁さんから直接ビジネスをブラシュアップしていただく「エビチャレSpecial」に参加しましたが、経営判断を巡っていろいろな意思決定が必要な時期で、助けられました。皆さんからは「こうしなさい」と言われたことはなく、決定の後押しを受けた感覚です。精神的に強烈に支えてもらいました。テクニカルな部分も細かく教えていただき、もし、そういうことがなかったら、孤独だったと思います。 ただ、最初は、判断について「誰か正解を教えてほしい」と思っていましたが、さまざまな人の話を聞いていると、真逆の意見もあって、「何が正しいんだろう」と。やはり最後は自分でしか決められない、自分がやるしかないと分かりました。そういう1年でした。 森山裕鷹さんプロフィール 1996年、福岡県春日市生まれ。2019年佐賀大理工学部卒業。21年、同大学院修士課程修了、現在、博士課程休学中。ITエンジニア。大学4年生時(18年)にSA-GA社設立、代表取締役に就任した。 企業概要 事業内容:学校PAYなどの決済システム開発のほか、画像解析/各種人工知能/最適化アルゴリズムの開発・応用などの共同開発・受託開発 本社所在地:佐賀市本庄町1 佐賀大学理工学部7号館308室 設立:2018年9月 資本金:300万円 従業員数:3人+アルバイト数人

News

佐賀からはじまる変革の祭典!3月5日(木)CIC Fukuokaで「SAGA MIRAI FES」を開催します!

RYO-FU BASE (公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース)では、DXとスタートアップ的支援をテーマに企業や起業家の成長を後押しする取り組みを推進しています。 この度、佐賀県で生まれている数多くの挑戦や取り組みを一堂に集め、語り合い、つながり合い、そして次の段階に広げていくことを目的としたイベント 「 SAGA MIRAI FES(サガ ミライ フェス) 」 を開催します。 「語る、つながる、広がる。」のコピーの通り、一人ひとりの挑戦が出会いを通じて広がり、佐賀から次の未来へとつながっていくことを目指します。 「SAGA MIRAI FES」は、新たな取り組みに挑戦する企業・起業家・支援者が立場を越えて集い、 それぞれの経験や想いを共有することで、次の挑戦や共創が動き出すきっかけを生み出す場です。 本イベントでは、RYO-FU BASEによる DX・スタートアップ支援を背景に、 佐賀をフィールドに挑戦を続ける企業・起業家が一堂に会します。 当日は、プログラム採択企業によるピッチ登壇や特別ゲストを迎えた基調講演、交流プログラムなどを通じて、次の展開や連携につながる出会いの場を創出します。 1.イベントの概要 ■日時:2026年3月5日(木)16時00分~19時50分 ■場所:CIC Fukuoka(福岡県福岡市天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG 6階) ■開催方法:ハイブリッド開催(現地参加 or オンライン参加) ■対象者:どなたでもご参加いただけます ■参加費:無料 ■申込方法: 応募フォーム より申込 ※別途、CIC Fukuokaで開催されているThursday Gatheringへも参加登録が必要となります。申込フォーム内に詳細および登録方法について記載しておりますのでご確認ください。 2.MIRAI SPEECH(基調講演)登壇者プロフィール 経営戦略センター株式会社 代表取締役社長 伊藤 雅仁氏 同志社大学卒業後、三菱銀行、ソフトバンク財務部を経て、SBIホールディングス取締役執行役員常務。ヤフー子会社社長として同社の過去最高益達成。その他、上場企業2社で代表取締役を務め、時価総額1000億円も達成。金融・ファイナンス・ベンチャー・上場企業経営で実績を残し、現在は、IPO志向オーナー系企業など複数社で、顧問・社外役員として、成長戦略、IPO、M A等を支援。 3.タイムテーブル 各登壇者に関しては 公式サイト をご覧ください。 ※時間およびプログラムの内容については、やむを得ない事情により変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2026.01.22

ゼロスタ、最後のステージは鳥栖! 駅前不動産スタジアムロッカールームでビジネスプランコンテストを開催します!

RYO-FU BASEでは、起業や新規事業の創出に取り組み、全国や世界に向けて大きく羽ばたこうとチャレンジされている方々に対して、その成長を後押しする支援に取り組んでいます。 この取り組みの中で「ゼロから新しいスタート」を切る起業家の方・家業の後継者(アトツギ)等を対象としたビジネスプランコンテストやスクール・セミナー等を開催する事業、 「Gateway|共創ネットワーキング」 を今年度より新たに実施しています。 1期目の唐津市、2期目の鹿島市・嬉野市・伊万里市、3期目の多久市・富士町・小城市・佐賀市に続き、4期目の舞台は鳥栖市。ゲストをお呼びし、それぞれ違うテーマで事業創出連続スクールを開催するほか、ビジネスプランコンテストを開催します。ビジネスプランコンテストの会場は駅前不動産スタジアムのロッカールームとなっており、めったに入れない特別な舞台をご準備しております。いずれのイベントもコミュニティマネージャーへ起業・創業の相談が可能です。 ビジネスプランコンテストでは、新たなアイデアを活用した新商品・新サービスのビジネスプランで佐賀の経済に貢献するものを対象とします。 挑戦したいことがある個人・チーム・事業者・事業継承者候補など、佐賀県内に限らず広くアイデアを募集します。 連続スクール・ビジネスプランコンテストの申込は >>>専用フォーム<<< よりお送りください。 【協賛】株式会社佐賀銀行 1.事業創出連続スクール ①「事業機会を発見する―MVPで試す―」 ■日時:2025年12月5日(金)18時~20時 ■講師: 株式会社YOUI 代表取締役 原口唯 ②「事業を形にする方法を学ぶ―事業化のプロセスと拡張の手法―」 ■日時:2025年12月12日(金)18時~20時 ■講師: ニューワールド株式会社 取締役 井手康博 ③「伝わる事業へ―資料作成のコツ―」 ■日時:2025年10月14日(火)18時~20時 ■講師: ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 ベンチャーキャピタリスト 赤瀬太郎 ①~③はいずれも現地とオンラインのハイブリッド開催となります。 現地: Nesxt鳥栖 (鳥栖市元町1336-6 栄ビル2階) オンライン:Zoomウェビナー ※オンライン参加用のURLは前日までにメールでお送りいたします。申し込みの際はアドレスの誤入力にご注意ください。 2.ゼロスタカップ ■日時 2026年1月16日(金)16時~19時(応募者数に応じて変更の可能性あり) ■会場 駅前不動産スタジアム ロッカールーム(鳥栖市京町812) ■詳細 <賞金>大賞:MAX100万円、優秀賞:20万円 ※大賞賞金額は、審査員の協議により決定します(審査結果によっては、大賞を選出しない可能性もございます)。 ※賞金については、起業や事業化、事業拡大に資する取組に使用することを想定しているため、使途を詳細にご報告いただきます。 ※個人事業主の場合、源泉徴収が発生します。 ※賞金の活用期限については趣旨を鑑み、1年以内に活用することを推奨します。 <募集期間> ○プレエントリー:2025年12月17日(水)12時締切 ※プレエントリー者は1時間程度の個別面談を受けることができ、本エントリー用提出書類のブラッシュアップも可能です。 ○本エントリー:2025年12月25日(木)12時締切 <応募対象者> 挑戦したいことがある個人/チーム/事業者/後継者又は後継者候補 ※佐賀県内に限らず応募可能です。 <対象ビジネスプラン> 新たなアイデアを活用した新商品・新サービスのビジネスプランかつ、佐賀の経済に貢献するもの

2025.11.06

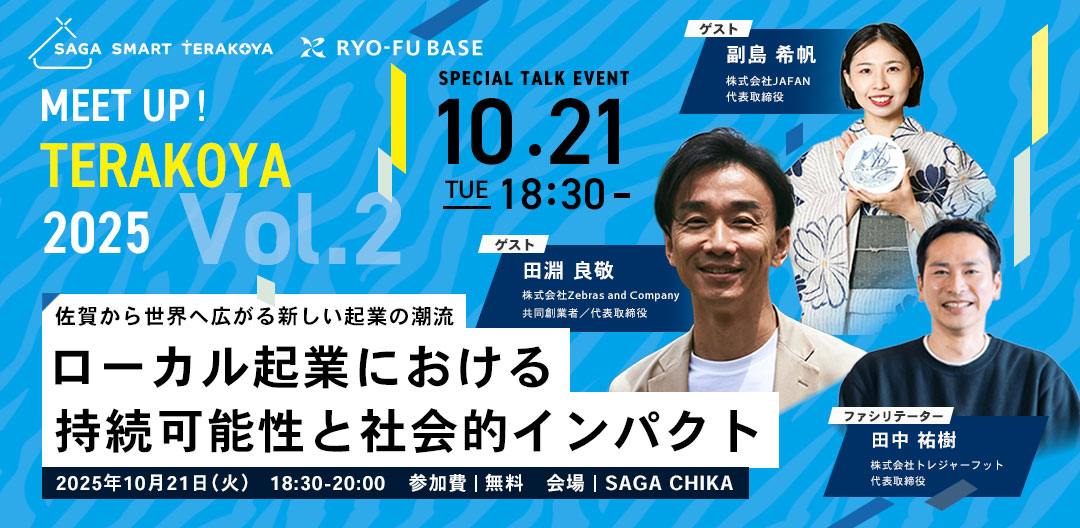

SAGA Smart Terakoya 第2回MEET UP TERAKOYAを開催!

「SAGA Smart Terakoya」は、スキルを活かして“自分らしい働き方”をつくるための学びと実践のプログラムです。令和7年度からは「複業」に加え「起業」にも本格的にフォーカスし、地域から新たなビジネスを生み出す担い手を育成しています。 今回、10月24日(金)からスタートする起業講座に先駆け、豪華ゲストをお招きし「佐賀×起業」をテーマにした特別トークイベントを開催します。 1 イベント概要 (1) 日 時 令和7年10月21日(火曜日)18:30~20:00 (2) 会 場 SAGACHIKA(佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀県庁地下1階) (3) 対象者 どなたでもご参加いただけます(参加費無料) (4) 内 容 (詳細: MEET UP TERAKOYA ローカル起業における持続可能性と社会的インパクト ) ■第一部:基調講演 ゲストは、世界的にも注目される「ゼブラ企業(社会課題の解決と持続的成長を両立する企 業)」の概念を日本に広めた、Zebras and Company 共同創業者 田淵良敬 氏。 投資・経営支援の第一線で培った知見をもとに、「地域発の起業はどうすれば持続可能で社会的 インパクトを持つ事業になり得るのか?」について語っていただきます。 ■第二部:パネルディスカッション 田淵氏、佐賀から挑戦を続ける起業家と支援機関の実務家でローカル起業の未来を語ります。 【パネリスト】 ・田淵 良敬 氏(Zebras and Company 共同創業者) 2021年3月にZebras and Companyを共同創業。同志社大学卒、IESE Business SchoolでMBA取得。ゼブラ企業など向けファイナンスを世界の20以上の事例をまとめてい る、Z Cが監訳した「Adventure Finance」の翻訳本「ファイナンスをめぐる冒険」が2024年 12月に刊行。 ・副島 希帆 氏(株式会社JAFAN 代表取締役) 佐賀から、やきものと和の文化の魅力を世界へ!有田焼の器ごと持ち帰りできる「器付きメニュー」や、行政・企業とともに「肥前やきもの圏ポイントラリー」などを企画。 ・井原 淳 氏(公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース) 大学卒業後、西日本シティ銀行へ入行し、法人営業や海外ビジネスサポート業務に従事。佐賀県庁入庁後、令和6年8月からRYO-FU BASEで勤務。 2 お申込み 下記URLからお申込みください。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMC8HiUYpO5SspPhVVwEvOCKL6WlEYWvkQMN9HpLhttm558g/viewform

2025.10.03

起業家道場を開催しました!

スタートアップ支援プログラム「 Connect|ビジネスマッチング 」では、今年度からプログラムの一環として、県外の先輩起業家等に対して、プログラム採択者がピッチを行い、先輩からフィードバックをもらう「起業家道場」を開催しています! 2回目となる今回は三重県尾鷲市の伊東将志さんを佐賀にお招きし、リアル開催しました 伊東さんは(一社) つちからみのれ で尾鷲の自然や文化を生かした持続可能な地域づくりでご活躍中で、「100のありがとう風呂」も企画されています。 伊東さんからは、プログラム採択者に対して地域の挑戦者の先輩として、各社にとって今後の事業づくりに大変参考になるアドバイスをいただきました 採択者の皆様が今回を契機にますます事業をブラッシュアップされていくことを期待しています!! 伊東さん、佐賀までお越しいただきありがとうございました!

2025.10.01