校納金の集金業務を代行する「学校PAY®」を開発 学校DX・働き方改革に一石を投じる株式会社SA-GA代表取締役 森山裕鷹さん

先生の負担を軽減したい

学校の膨大な事務作業量を削減して、先生たちの負担を軽減したい――。佐賀大学発ベンチャー、株式会社SA―GAの森山裕鷹代表取締役CEO(27)は、給食費や教材費など(校納金)の徴収業務を一括代行する「学校PAY®」を開発し、県内の公立校を中心に普及を図っている。佐賀県のスタートアップ支援を受けるITエンジニアの森山さん。事業内容や今後の展望を聞いた。

記事:徳永敬(株式会社毎日みらい創造ラボ)

――「学校PAY」はどんなシステムですか?

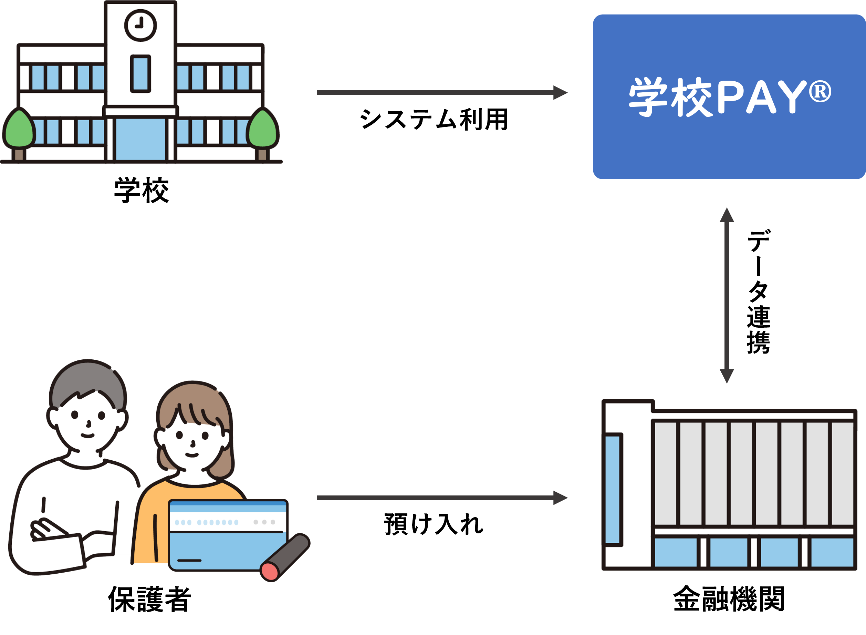

森山さん 学校が保護者から集める学校徴収金を「スマートに集金する」サービスです。一昔前まで、校納金は現金で徴収されていましたが、今は口座引き落としでの徴収も増えてきています。このお金の流れには「学校」「金融機関」「保護者」の三者が登場しますが、学校PAYはその三者の間に入って、集金業務を代行します。

一般的に、学校は毎月、金融機関のフォーマットに沿った口座振替の請求データを作成して、スケジュール通りに金融機関に送る必要がありますが、各家庭が利用する金融機関はさまざまです。このため、学校がデータを送る先も複数になって、作業量もかさみます。一方で、ほとんどの公立校の事務職員(事務の先生)は1人か、2人。担任クラスを持つ教員が分担する学校もあります。文部科学省は「収金会計業務の負担から教員を解放する」としていますが、そうすると、事務職員に業務が一極集中しますし、教員が作業し続けている学校もあり、一足飛びにはいきません。

校納金は、年度当初に、月ごとの徴収額が決められますので、その後、データを学校PAYに取り込めば、あとは全て自動的に振替されるようにしました。未納があった場合の対応もシステムで自動化されるので、学校で未納状況を一つ一つチェック・管理して、文書を作成する手間も省けます。

©SA-GA

先生の時間は児童・生徒に

――利用状況はどうですか?

森山さん 2021年2月に提供をはじめ、既に佐賀県内1市2町で利用され、今秋には武雄市と、福岡県桂川町でも採用される予定です。ほかにも、自治体ごとではなく単独で導入している学校もあり、県内での利用は50校に上ります。1年半後には、県内でのシェア52%に達する計画です。

――教員の長時間労働、ひいては教員志望者減による人手不足、待遇改善など、教育現場の課題解決が叫ばれています。学校PAYの効果はどうでしょうか?

森山さん とある自治体での調査によると、校納金に関連する業務全体での事務量は56.5%削減されました。集金業務に限れば、76.6%削減されたといいます。集金業務にかかる事務量は、全体の61.9%を占めており、特に負担が大きい業務です。

先生から「助かっています」という喜びの声も聞きました。営業にリソースを割けない中、口コミで知った先生や学校からの問い合わせもあり、ありがたいです。ある学校で使っていた先生が、異動先の学校で導入を提言してくださった例もあります。

最近は「自分事」としてもとらえるようになりました。将来、5、6年先に自分の子供が学校に通うようになったとき、先生が事務作業に忙殺される学校ではなく、本来の業務に集中して、より多くの時間、児童生徒にかかわってくれる学校に通わせたいと思います。

【ITエンジニアの森山さん。地元企業から製造ライン上で商品が汚損していないか画像でチェックするシステムの受託開発も】

――会社のHPに「ブロックチェーンやディープラーニングなどの最新技術を用いた共同開発/委託開発を請け負う会社」とあります。そもそも学校PAYを開発するきっかけは何だったのでしょうか?

森山さん もともとは、ITエンジニアとして、ブロックチェーンやAI画像処理に関心があり、いろいろなご縁で学内起業(18年)しました。地元企業から製造ライン上で商品が汚損していないか画像でチェックするシステムを受託開発したり、老人ホームでの監視カメラによる「高齢者見守りシステム」(徘徊者探知装置)を作ったりしていました。実はその延長線で、学校PAYが生まれたのです。

学校内に設置された監視カメラを、子供たちの安全を守るためにもっと活用できないか――と、学校に見学にいったところ、先生から「カメラより、もっと困ったことがあるんです……」と、悲鳴にも似た相談を受けたのがきっかけでした。

――学校PAYについて、今後の展望を聞かせてください。

森山さん 今は、学内のシステムが中心ですが、保護者の利便性向上のため、マイページやスマホアプリ(「学校PAY保護者アプリ」)で口座振替予定の通知や、未納金をスマホ決済やコンビニで支払えるようなシステムを提供できるよう準備しています。

まずは「佐賀モデル」を確立し、将来的には、協業会社や支援企業を広く募って、全国展開する考えです。

今、ここに課題があるから――

「佐賀モデル」を確立し、全国展開へ

――佐賀へのこだわりはありますか?

森山さん「佐賀大学発ベンチャー」の認定(21年12月)を受けているということもあり、現在は佐賀を拠点にしていますが、「今、ここ(佐賀)に課題があるから」という思いも強くあります。東京や福岡での起業も考えなかったわけではありません。ただ、都会の学校は予算も人も潤沢だと思いますが、地方ではそうはいきません。まずは「佐賀モデル」を確立して、全国展開を目指したいと思っています。

【佐賀大学発ベンチャーの認定を受けた森山さん(右)】

<森山さんは佐賀県のスタートアップ支援を受けている。19年7月、佐賀県やわらかBiz提案公募実証事業費補助金に採択され、23年4月から関係企業などとのつながりを構築するStartup Connect SAGAに▽24年4月からPR・広報などを学ぶStartup Promote+ SAGAに参加している。>

これでもかというほどのコミット

大勢の中に埋もれない環境に感謝

――県の支援についてはどう感じておられますか?

森山さん とても手厚いです。19年に「やわらかBiz」で補助金を受けた後も、たくさんの指導や助言を受けています。東京や福岡と比べて起業家(社)の母数が少ないということもあってか、一人ひとりにじっくり時間をかけてコミットしてもらっています。大勢の中に「埋もれない」、居心地がいい環境があります。

私はもともと引っ込み思案の性格ですが、担当者の方からこれでもかというほど、昼夜問わずメッセージアプリ(メッセンジャー)を使ったやりとりがあり、「決して一人にしない」という思いを強く感じますし、ありがたく思っています。

昨年度はStartup Connect SAGAと投資家の海老根智仁さんから直接ビジネスをブラシュアップしていただく「エビチャレSpecial」に参加しましたが、経営判断を巡っていろいろな意思決定が必要な時期で、助けられました。皆さんからは「こうしなさい」と言われたことはなく、決定の後押しを受けた感覚です。精神的に強烈に支えてもらいました。テクニカルな部分も細かく教えていただき、もし、そういうことがなかったら、孤独だったと思います。

ただ、最初は、判断について「誰か正解を教えてほしい」と思っていましたが、さまざまな人の話を聞いていると、真逆の意見もあって、「何が正しいんだろう」と。やはり最後は自分でしか決められない、自分がやるしかないと分かりました。そういう1年でした。

森山裕鷹さんプロフィール

1996年、福岡県春日市生まれ。2019年佐賀大理工学部卒業。21年、同大学院修士課程修了、現在、博士課程休学中。ITエンジニア。大学4年生時(18年)にSA-GA社設立、代表取締役に就任した。

企業概要

事業内容:学校PAYなどの決済システム開発のほか、画像解析/各種人工知能/最適化アルゴリズムの開発・応用などの共同開発・受託開発

本社所在地:佐賀市本庄町1 佐賀大学理工学部7号館308室

設立:2018年9月

資本金:300万円

従業員数:3人+アルバイト数人

関連記事

佐賀型支援プログラムに他県も注目 スタートアップを数々輩出

佐賀県が取り組むスタートアップ支援プログラム「Startup Ecosystem SAGA」。数々のスタートアップが誕生し、ビジネスコンテストで入賞するなど輝かしい成果を出している。なぜ人口が少なくIT産業が集積しているわけでもない佐賀から起業家が生まれているのか。その謎を探ろうと他の自治体からの視察も絶えない。佐賀のスタートアップ支援の魅力と独自のやり方について、支援プログラムの立ち上げに関わり、伴走支援の先頭に立つ佐賀県産業労働部の北村和人産業DX・スタートアップ総括監とプログラムの卒業生ら4人に話を聞いた。 座談会参加者(五十音順) フラワー教室Noutje(ノーチェ)主宰 實松千晶さん 株式会社Retocos代表取締役 三田かおりさん 株式会社SA-GA代表取締役社長 森山裕鷹さん 合同会社Light gear代表 山本卓さん (聞き手・株式会社毎日みらい創造ラボ 高塚保) 左から山本さん、實松さん、北村さん、三田さん、森山さん 技術は道具 困っている人に提供して初めて価値が生まれる ――まず4人に起業のきっかけからお聞きしましょう。 山本卓さん 佐賀県で地域おこし協力隊をやっている時に、定住したいという気持ちが出てきたことがきっかけです。就職するか、起業するかと悩んでいたのですが、周囲から「そろそろ起業してもらえないか」と言われて、よく分からないままに起業したという感じです(笑)。もともとテレビ局でディレクターをやっており、映像制作の相談を受けることもありましたし。 ――不安だったのでは。 山本さん 勢いで起業した面が強かったので、不安はなかったです。だから、今が逆に不安が多いというか(笑)。生活どうしようとか、どうやって売り上げを伸ばそうかとかですね。起業から1年ぐらいたって不安が出てきました。 實松千晶さん 花の仕事を15年ぐらいしていて、自宅でレッスンをスタートしました。少しずつ生徒さんが増えていったことで、7年前に開業届を出しました。「税金を納めます」という宣言ですね。開業しましたが、今はまだ個人事業主で細々とやっているという感じです(笑)。 三田かおりさん 前職はJCC(ジャパンコスメティックセンター)という一般社団法人に勤めていました。期間限定の仕事だったので、そこからNPOを立ち上げて、自分の事業をやろうと取り組んでいました。そんな中で、Startup Gateway SAGA(佐賀県の6本のスタートアップ向けアクセラレーションプログラムの一つで、事業創出をテーマにしたもの)に採択され、NPOにとどまらず、株式会社も設立すべきだと考えが変わりました。何が目的かを問われたことが大きかったです。NPOは環境保全や、みんなのために立ち上げた事業でした。しかし、それだけだとお金が稼げないし、補助金頼みになってしまいそうでした。私が拠点にしている高島(唐津市の離島)の課題解決を考えたときに、島の経済を活性化し、地域社会を再構築しないといけない、そのためには一過性の特産品やイベントじゃ限界があるので「産業」を作らないと、と考え、株式会社を設立しました。 森山裕鷹さん 私は佐賀大学に籍があるのですが、起業したのは5年前です。2023年9月に丸5年を迎えました。学部4年生の時に会社を作りましたが、きっかけは、その年の4月に研究室に配属され、環境が大きく変わり、外部とのつながりが増えたことがあります。夜も寝ずに研究に取り組み、最初の半年、4本の特許を出すといったようにとにかく技術にのめり込んでいました。そんなある時、「外部の方から仕事を受けられそうだ」という話が研究室にあって、「会社があれば先を見据えた連携もできるのではないか」と思いました。当時は人工知能による画像認識をやっていましたが、僕自身が「ブロックチェーンを事業化したい」という思いがあったので、そういう流れの中で会社を作り、仕事を受けてみようと考えたのが最初です。山本さんもさっき言っていましたが、思いついてから2カ月ぐらいで、あまり考えずに箱ができたみたいな感じでした。ですので、今の方が圧倒的に不安で、夜眠れるかなというぐらい不安な中でやっています(笑)。 山本さん 本当にそうですよね(笑)。 森山さん 楽しいですけどね、不安も多いと。 ――起業したときは何をやる会社だったのですか。 森山さん 主に僕が開発したものを佐賀県内の工場や事業所に納品していました。最初に話があったのは徘徊している老人を探すプロジェクトで、人工知能を使った画像解析エンジンをつくることでした。対象となる徘徊している老人の服装、特徴を学習して、監視カメラの画像からその人が画像の中にいたら自動で識別して探すことができるというエンジンを街中に配置し、カメラにその人が映ったら知らせる。老人の画像を配って探すとなると個人情報に触れることになりますが、エンジンとかシステムであれば個人情報を守りながら人を探すことができるのではないか、と。これは技術提供で終わりました。 ――事業をすることの楽しさ、やって良かったことは。 森山さん 課題解決に楽しさを感じています。情報技術が武器で、提供できるもの。でも、その技術は道具でしかなく、困っている人に提供できて初めて価値が生まれるんです。その楽しさを味わえていると思います。今、小中学校に情報システムサービスを提供していまして、これは小中学校が保護者から集める給食費、教材費を代わりに集め、納入業者との間での決済まで自動で行います。これによって先生たちの事務負担が6割ぐらい軽減されました。 ――なぜ今の事業を始めようと。 森山さん 4年前になりますが、画像認識AIを商品にして売っていこうとある時、学校に行ったんです。学校の事務室では監視カメラの映像が見れますが、設置されているだけでは意味がないですから。転倒した子どもがいるとか、具合悪そうにかがんでいる子どもがいるとか、それを自動で分かるようにしませんかという提案に行ったんです。でも、その時に「それも悪くないけど、集金に困っているんです」と言われました。集金の管理ですね。しっかりしたシステムを作ってくれたら使いたいと言われ、しばらくして持って行ったのがきっかけでした。 「なぜ事業をやるのか」何度も問われ、考えた ――三田さんは今、どのような事業を展開しているのですか? 三田さん これまでは島の自然を生かしたオーガニックの原料供給が中心でしたが、最近、 プライベートブランドを立ち上げました。原料を栽培する土を作るところからやって、そこから最終製品のお茶や化粧品などまで作れるようになったんです。使ってくれる人も増えてきて、商品を出すことでエンドユーザーとつながることができ、エンドユーザーがくつろげる時間を作ったり、健康を支えたりということに関与できるのが面白いなと感じています。これまでは島の原料の訴求をして、原料を会社に買ってもらっていましたが、ようやく自分の商品を出すことができ、受け入れていただいているのがうれしいですね。次はコミュニティをつくるところを目指して活動していきたいなと。 ――コミュニティですか? 三田さん きちんとした言葉で言うと「関係人口を増やす」ということでしょうか。商品に触れることを通じて高島に来てもらったり、環境に関心を持ってもらったりしたい、ということですね。最初は本物のオーガニックコスメを作ると思っていたのですが…… 北村和人さん 普通の人はビジョンやWhyから入ります。森山さんのさっきの話にもWhyがありましたね。なぜ、それを始めたかのか。学校現場で困っている人を助けたいからだと。 三田さんはないんですよ。ただ、ない中で、原料供給で勝とうとやってきたが、プライベートブランドを作りエンドユーザーに触れたことで、自分の世界観が広がり、ここから自分の価値を伝えていけると思ったのだと感じます 三田さん ちょっと違います(一同笑)。最初は原料供給でいこうと思っていましたが、それではNPOの時と同じで、それだけで終わってしまう。県の事業に採択され、「なぜ事業をやるのか?」を何度も問われ、考えさせられました。その結果、事業を大きくするという観点からしたら「自分の商品を作り、エンドユーザーに届ける方が市場も確立できる」と考えるようになったんです。 山本 すごい! 北村 起業家っぽくなりましたね! 三田 ようやくですよ(笑)。今は旅館のアメニティーで、オーガニックのシャンプー、コンディショナー、ボディソープを作っています。他にお茶、ハーブティーもやっており、お香も出します。日本のアメニティーブランドで、オーガニックで香りが良くて、という商品がなかなかなくて、市場もまだはっきりとはできてないんです。だからって、無名の私が作っても誰も買わないじゃないですか。すると、まずは触れてもらうのがいいと思っていまして、「だったら旅館やホテルに置いてもらおう!」と考えました。クオリティーには自信があるので、使ってもらえたら買ってもらえるだろうと。 ――米国に行った際に驚いたのは、量販店のスーパーでも、シャンプーなどはオーガニックの品揃えの方が多かったです。日本ではまだまだですよね。 三田 市場があまり開拓されていないんですよ。 北村 そこに三田さんがチャレンジするんですよね! 三田 そうです!(笑)なぜオーガニックが良いのかを掘り下げたい、消費者に問いたいですね。 北村 オーガニックであるのが普通だと。 ――私はケミカルのシャンプーを使うと、頭皮が痒くなります。 三田 そんな方に朗報なんです!肌が弱い方に安心して使っていただけるというのもあります。でも、肌が弱いからオーガニックがいいですよね、というのも少し違うんですよ。本当に自分の肌に合うもの、オーガニックだから良いではなく、合うものを使って欲しいなと思います。 自分のミッションを追求し 文化をもっと広げたい ――實松さんはなぜ花を? 實松さん オランダの生花店でアルバイトをしたのがきっかけで、お花を始めました。ただ、今は生花ではなく、アーティフィシャルフラワー(造花)やドライフラワーを使っています。私はこちらにすごく可能性を感じていて、枯れることがないので、例えばふるさと納税の返礼品や、商業施設の空間装飾にも需要があります。造花のクオリティーが上がっているからこそ、さらに仏花などいろいろな可能性があると思っています。県のアクセラレーションプログラムは三田さんと同期でした。「このままだとお花のレッスンだけやって終わってしまう」と感じていて、「チャレンジしたい」、「いろいろなつながりを持ちたい」というのをきっかけに、県のプログラムに応募しました。 北村さん 自分の世界を広げたいということですよね。 實松さん オーストラリアを1年間ヒッチハイクで回ってきました。肌は真っ黒で裸足で生活していました。オーストラリア人は結構、裸足なんです。安宿にずっと泊まってですね。その時にチャレンジ精神とか、自分なりのミッションとかビジョンを追い続けるということを身につけたと思っています。 ――今、どんなミッション、ビジョンを持っているのですか。 實松さん 造花は安いと思われています。クオリティーは凄く高いのに、「造花でしょ?」と言われてしまっています。でも、本物と見まがうような造花もあるし、そういうのを見てもらうきっかけをつくり、もっと広げたいです。造花をうまく使いこなして、日常に花がある生活とか、文化を根付かせたいんです。 何もないから何にでもなれる冒険する企業 ――山本さんの仕事も説明してもらえますか? 山本さん もともとは映像制作です。事業としては映像制作のほかに、「音無てらす」というコワーキングスペース、キャンプ場運営の3本柱です。さらに他にもコンサルティング、よろず支援拠点、農村ビジネス支援などにも広がっています。「写真を撮りに行って思い出を残す会」というのもやっていて、この間はおじいちゃん、おばあちゃんと写真を撮りに行きました。あとは、「未確認生物を探すプロジェクト」もやっています。地域の方とプロジェクトを立ち上げるイベンターのようなことかもしれません。音無てらすは、皆さんがチャレンジしたいことを形にする場なので、伴走支援のようなこともしています。「山本っ て何やっている人?」と言われるように、仕向けているところもあります。もともとは大阪で役者をやっていました。そのきっかけも、引っ込み思案で人と話せなかったので、「どうにかして他人と話せる人に変わりたかった」ということだったんです。事務所に飛び込み、舞台に出てみたら、「荒療治」みたいになって治るんじゃないかなと。高校卒業と同時に役者の事務所も卒業して就職したのですが、みんながテレビに出ているのを見て悔しくなり、会社を辞めて役者の道に入りました。関西ローカルでCM、ドラマ、ラジオに出させてもらい、東京にも出ました。今も当時のそういったものに共通するところがあって、起業したのも、「山本卓という人間を周りが面白がってくれるのは何だろうか」と。幼なじみには「あんなにしゃべられへんかったやつが起業した」というだけで面白がられる、だからやってみようとか。映像制作もただ撮影するだけでは面白くないので、テレビ局でディレクターをやっていた経験を生かして、ディレクションを一緒にやって面白くしていきたいなと。なので、いろんなことをやっています。北村さんには「1個に絞れ」と言われるんですが。 北村さん 全部ひっくるめて1個ということで諦めました(笑)。 山本さん 未確認生物・冒険・研究所というのを子どもたちとやっているのですが、その子どもたちは僕がディレクターをやっているなんてことは全く知らなくて、彼らにとって僕は「隊長」なんです。「隊長、こんな生物いました!」とかね(笑)。場所によって肩書は変えていいと思っていて、ただ、1個1個の仕事にはちゃんと集中しないといけません。 ――ミッションとかビジョンはあるんですか? 山本さん 冒険する企業。何でもチャレンジしている。未開拓の地に行くみたいな。 北村さん 「暴走」がいいよ(笑) 三田さん 「暴走する企業」がいい!(笑) 山本さん 「自分自身って何だろう?」と考えたときに、「ほんまに何もない人間だな」と。無だなと思った時に、仏教の方から「人はトンネルみたいなもの」と聞きました。トンネルは何もない空間、入り口から出口までの空間をトンネルというんですね。人は山を掘り、コンクリートで固めたものをトンネルといいますが、本来は空間だと。周りがイメージとして決めているだけで、それに今の人は左右されすぎていると。もっとシンプルに何もない空間みたいなもので、何にでもなれる、肩書もいろいろあるからそれでいいんじゃないといわれてからすごく楽になりましたね。無というのがスッと自分で、音無という名前も地名から取りましたが、今は自分を形にしてもらえた名前だなと思います。 旗を揚げれば面白い人は集まってくる ――北村さん、なぜそもそもスタートアップ支援事業をやろうと考えたんですが。 北村さん もともとは、実は案外、否定的だったんです。昔から役所には「創業支援」みたいなものはあるんですね。ただ、役所の産業振興は普通、「できあがった企業」を相手にします。できあがっているからターゲットははっきりしている。しかし、これからビジネスを始めようという人はどこにいるのか分からないんですよ。「そういう仕事は手探りだし、始めてもモノにならないだろう」と最初の頃は思っていました。10年ぐらい前ですかね。なぜ変わったかはよく分からない(笑)。ただ、今、佐賀県には他の自治体からの視察も多いですが、だいたい、私が10年前に思っていたようなことを他の自治体さんもおっしゃるんです。先日も、視察に来た関東の方が「自分の県は東京に比べたら田舎なので、スタートアップとかやっても出てきませんよ。東京から誘致するしかなくて…」と言うんですね。でも、私達から見たらそちらの方が佐賀より断然、都会なんです。そこでもやれないなら、うちなんて話にならない(笑)。でも、実際にやってみた経験からすると、旗を揚げれば意外といろんな人たちが集まってきますし、地方だって捨てたもんじゃない。何がきっかけか覚えていませんが、5、6年前に、やってみるかという話になったんですね。「スタートアップをゼロからなんてないわ」ということと、もう一方で「IT産業の振興」はやっていたので、IT系のスタートアップ支援のようなことをまず、始めたわけです。森山さんがちょうどこの端境期にいた人で、やってみたら案外、こんな人がでてきた。であれば、しばらくやってみたら他にも出てくるんじゃないかというのでやってみたら、ご覧の通りです。なのでやってみるもんだなと。 やってみて思ったのは、こういうことを役所がやると、東京とか福岡はそうなんですが、ほぼほぼみんなITなんですよ。ところが佐賀はみんなやっていることが違う。この4人、みんなやっていることが違うでしょ。これは多分、田舎だからなんです。田舎はマーケットよりも課題の方に近いので、そこから見えてくるものをビジネスにするという方向感の方が掴みやすく、結果、多様なビジネスが芽吹きやすい。そこからさらに花が開くかどうかは別ですが、少なくともつぼみにはなる。そういう多様性は都会のスタートアップシーンではなかなか、見かけないと思います。もう少し時間がたち、皆さんが活躍するようになると、世間が「層が厚い」と言ってくれるかもしれません。そうなればしめたもんですね~というのが今のフェーズかと思っています。 Whyの深掘りで自分軸の大切さを知る ――皆さんは佐賀県庁産業DX・スタートアップ推進グループのプログラムにどんな期待を? 三田さん HowとかWhatを教えてもらえるものと思っていました。「どうしたらうまくいくのか」、「どう広げていくのか」を教えてもらえると思っていました。でも実際は、Why。Whyの深掘りができたというか、なぜやるのかをたくさん考える時間をいただけたなと。 北村さん 何でなんだよ、何でなんだよとむち打たれてましたもんね。 三田さん 地域貢献がやりたいのかとか。 北村さん そんなことを毎日やっていましたね。 ――Whyを問われ続けて、どうでしたか? 三田さん 「何でやるのか」、「何を実現したいのか」、「どうなりたいのか」の深掘りをするようになりました。以前は「人のために」、「地域のために」と考えていましたが、株式会社にして自分の事業としてやる以上は、自分軸で「自分がどうあるべきか」が大事なんだなと思い、「自分のビジョンに共感してくれる人と一緒にやっていく」という考えに変わりました。それでスッキリしたというか、周りにどう思われようと自分がどうあるべきか、自分がやるべきことに忠実になったと思います。 北村さん 昔は「島の人からこう言われたらどうしよう」とか、そんなことばかり言ってましたもんね。「そこを悩んでも仕方ないよ」という話をしましたね。ビジネスとして研ぎ澄まされました。 ――一方で巻き込むことも必要ですよね。 三田さん なので、アプローチが逆になったという感じです。最初は「皆さんのためにやっています」でしたが、「このビジョンを達成したいです、それに共感してくれる人は?」というようにアプローチが逆になったことで、むしろ外から共感していただけることが増えました。ビジネスコンテストに参加してみたら意外と評価をいただけた。先程の北村さんの話ではないですが、田舎でやると深く掘り下げることができるし、市場が近くにないのでどう遠くに届けるか、かえって大きなスケールで考えないといけないところもあります。プログラムに参加していろいろな人と出会えました。ビジネスを大きくしていくライバルでもあるけど、同志でもあると感じています。 北村さん ある都市部のスタートアップ界隈に出入りしている人と話していたら、そこのスタートアップコミュニティは嫌だと言うんですね。足の引っ張り合いが結構あると。それは都会のように人が多いコミュニティだと、かえって同じビジネスをやっている人達同士が集まりやすいからなんですね、たぶん。同じビジネスをやっていたら、他人を蹴落とすことが自分の利益になる。しかし、佐賀ではみんな違うことをやっているので、そうした足の引っ張り合いにはなりにくい。同期が違うビジネスをやっていて賞を取ったとか大きな案件を決めたとか、そういう競争はあるようですけどね。 三田さん そうですね、応援してるし、同じ悩みもあるし、、方向性は同じだし。 北村さん いやらしいところがなくて、競争できるというのがここにはあります。そこが面白い。 ――同じ業種はない方がいいんでしょうか? 北村さん あってもいいと思います。ただ、あまりに多くなってくると、例えば「同じ案件を目の前にぶら下げられたらどうなんだ」というのがありますし、役所にしても10社も20社もあると「公平性」を考えないといけないのでやりづらくなるところもあるでしょう。佐賀くらいの規模だとそういうことをあまり気にしなくていい。ちょうどいいくらいの規模と思います。 ――森山さんは県庁のプログラムに何を期待していましたか。 森山さん 起業したのが22歳の時でしたから、人間として未熟というのがベースとしてあって、社会に一度も出たことがない。社会を知らない中で、自分のやりたいことだけで突き進んできてしまった。北村さんたちに出会った時は、補助金をいただきに来たというのが最初でした。当時、太っ腹でいまだとありえない補助金を弊社はいただけた。2年間、それをいただきました。当時のプレゼンで僕はまあ、大それた事を言っていました。 北村さん 「俺が金融を変える」みたいな。 森山さん 事業としてはまともな評価はいただけていなかったと思いますが、人間性とか今後の成長という意味合いで関わってくださっていると後になって感じました。その後、2年ぐらいは県庁と関わってないんです。ところが、事業が広がってきたのに、ぜんぜん仲間はいないし、支援してくれる方もいない。「困りました」と恐る恐る北村さんを頼ったんですね。「Startup Connectに出してみたら」ということで、応募してみました。北村さんの叱咤激励を感じました。 三田さん 叱咤、叱咤あるよね!(笑)激励はあまりない(笑)。 北村さん 激励ばっかりだとやっぱり効かないって。 森山さん そこから僕は未来が見えるようになりました。まだまだ発展途上でマイナスみたいなところもあり、土日も含めて支援をいただいています。 課題投げられ、しこたま考えて解像度を上げる ――山本さんは? 山本さん 最初は2020年の「さがラボチャレンジカップ」というビジネスプランコンテストでした。誘われたので応募したのですが、書類で落とされて「何なんだ」と思いましたね。 三田さん 誘われたのに落とされた!(一同笑) 山本さん それがあって、「そういうものにはもう応募しない」と思っていました。その後、よろず支援拠点で働いているときに、「チャレンジしてみたら?」と言われたのですが、「去年落とされたので嫌です」と断りました。ただ、「そう言ってもらえるのならばやってみよう」とチャレンジしたんですね。さがラボチャレンジカップにもう1回出て、最終プレゼンまで行って、皆さんがしっかりと事業でプレゼンしている中、僕は「音無てらすでこういうことをやりたい」、「コミュニティが大切です」みたいなプレゼンでした。この時も落ちたのですが、楽しかったんですね。その時に、「アクセラレーションプログラムもあるから参加したら」と言われて参加したんです。行ってみたら、知識ないから、勉強すること全てが面白かった。課題を投げかけられ、しこたま考える。それを繰り返したので、音無てらすの解像度があがっていきました。この時、音無てらすは土地だけ買った状態で建物はまだ建っていませんでした。妄想でしかなかったです。どうやってこんな僕を支援するのか、それも難しいような状態です。アクセラがなかったら方向性が見えなかったと思います。ゆっくりしてもらえる空間ぐらいのイメージしかなかったんですが、来てもらった人にどういう価値を提供できるのか。自分がやりたいことで提供できる価値ですね。 北村さん 「あなたのためにやってあげます」だと、行き詰まったときに、「あなたのためにやっているんだから」と自分ではなく他人のせいにしてしまう。 ――ビジネスは人のためではありますが、自分もないとダメなのですね。 北村さん 他責と自責ということだと思うんですが、「あなたのためにやってあげています」だと、行き詰まったときに、「あなたのためにやってあげているので、あなたがやって下さい」という言い訳に陥りやすい。役所によくもちこまれるのが、「地域のためにやっているのでお金をください」というのがあります。そうではないんですね。「いいことをやっていればお金がもらえる」とか、「誰かが助けてくれる」ではないんです。そのこと自体を自分がやりたい。自分がやりたい未来、つくりたい未来に対して、周りにコミットしてもらうことなので、自分の責任というのがなければいけないんです。いいプロダクト、サービスがあり、「みんなのために良いと思うので使ってくれませんか?」というのは他人ごとになってしまっているので、壁にぶつかった時に乗り越えられない。壁にぶつかったときでも乗り越えられるような強さを持つには、まずは自分が軸にないといけないと思うんですね。ここはみんな言いますね。 實松さん 私もさがラボチャレンジカップで書類審査は通って、でも、プレゼンしたらダメだったんです。その時にアクセラを紹介してもらったのがきっかけで、参加しました。私はお花の先生で、唐津でただアトリエをやっているような人間だったので、アクセラで向き合ってもらえたのが本当にありがたかったです。いろいろなアドバイスをもらいながら、自分が本当にやりたいことを考えています。法人化も考えますが、「大切にしているものって何だろう」と考えたときに、法人にするのが一番いい選択なのか、このままの方がいいのか今だに悩んでいます。皆さんが挑戦している姿を見て刺激をいただき、悩んでいるときにアドバイスをもらえる環境があるのは本当に助かります。 ――どう考えるのか、その手法、そういうアドバイスがあるんですね。 實松さん そうですね。いろんなアイデアを出してもらえますし、考える選択肢を提供してもらっています。 北村さん 都会だとチャレンジしている人がたくさんいるので、自分からそういう人達が見えやすいのは事実なんです。でも、田舎だと孤独だと思うんですよ。例えば「お花の教室だけで終わらせたくない」と思っているような人は、身近にそんなにいないでしょう。でも、そうした時に、ここに来るといろんなことをやっている人が見えるのが良いところだと思うんです。プログラムでえられる知識、情報ももちろんいいのですが、そこに集まってきている人たちの相互の関係性、平たく言えば、コミュニティが大きいと思います。 山本さん コミュニティ、めっちゃ、でかいですね。 ――佐賀県庁は「佐賀から県外へ!世界へ!」という目標を掲げていますね。 北村さん 「東京とか福岡ばっかり見なくてもいいんじゃない」とか、「国内より先に海外に持っていった方がいいものもあると思う」とか、よく言ってます。例えば森山さんは「金融を変える」と言っていますが、これは国内の方が壁が厚く、外に行った方がいいかもしれない。あともう一つ、この国で言われているスタンダードなスタートアップ支援とか、創業支援をやっている限りは国内で止まるんじゃないかなとかも…いろいろ見ていると、今までの産業政策の延長で自治体は補助金行政的なものをメインにやっていることが多いんですが、スタートアップって、そういうことより以上にビジネスの中身を育てることが大事だし、起業家を育てるにも人は一人では育たないので、関係性とかコミュニティがすごく大事。スタートアップのエコシステムの本質的な部分はそういうところにあるのではないかなと考えています。もっとも、それを役所の仕事としてやるには普通の役所仕事の目線からしたら手間がかかるし、だから誰もなかなかやろうとしない。仕組みと器だけ用意して、「やっています」というのも多いです。でも、そうではなくて、やるんだったらきちんとやった方が良いし、きちんとしたのをやれば、時間はかかるかもしれないけど、案外、シリコンバレーになれるんじゃないか、というのはあります。やり始めてまだ5年ぐらいですが、別軸での世界へのアプローチはありかなと思っていて、これまでのセオリーの軸で競うつもりはないし、競っても結果が出ない。 世の中に新しい価値を提供するもの=スタートアップ ――ユニコーンを作り出そうというのは違うんですね。 北村さん そうそう。結果的にユニコーン企業が出ることがないとは言えないですが、目的にするのは違うと思います。「こんな世の中になったらいいな」というビジョンとか思いがあって、それをビジネスとして解決することの方が大事で、斬新で革新的であるに越したことはないですが、それがユニコーンなのかというと別なのかなと。典型的なユニコーンはITのプラットフォームとか、素材や基礎技術系ですね。でも、ユニコーンって、ビジネスをやる側とか、ユーザーの側とかより以上に、資金の出し手側の「一定の時間軸でキャピタルゲインを得なければならない」という都合から、「型」ができてしまっているようで面白くない。「Jカーブをきちんと描くようなもの以外はスタートアップビジネスでない」と言い出すと、ビジネスの幅がすごく狭くなってしまいます。でも、そうではないビジネスだからって、世の中を変える可能性がないとは限らない。人類が「スモールビジネスか、Jカーブか?」というお金の出し方しか知らないがために本当に価値のあるビジネスシードが埋もれてしまうことがあるのなら、それは残念な話で、役所が施策としてやるとするのなら、むしろここじゃないのかなと。 山本さん 珍獣です。 北村さん おっしゃる通り、珍獣なんですね。珍獣であることに社会的な意味はあって、それはそれでいいと思うんです。他がみんな向こうに行くんだったら、そういう幅の広さでチャンスを提供できる地域があってもいい。ただ、そこを頭から「佐賀はユニコーンとか全然興味ないです」と言ってしまうと、「自己満足でやっているだけだね」と言われてしまいます。なので、ユニコーンを目指せるところは目指すが、それだけが仕事ではないといったところだと思っています。。 山本さん スタートアップって成長するものだとしたら、私ははじかれます(笑)。でもこうして呼んでいただいているので、佐賀県のスタートアップの考え方は器がでかいというか、違うんだなと。 北村さん Jカーブを描くようなビジネスもスタートアップですが、それだけがスタートアップではないですよね。Jカーブありきだとやってしまいがちなのが、アプリ系やプラットフォーム系など既にマーケットが相当の確度であって、スケールが見えているものばかりを取り上げる、ということだったりするわけです。でも、じゃあそれらは山本さんや實松さんがやっていることと比べたときに、どちらが革新的なのかということですね。「面白いゲームをつくり、売れればいい」というのはビジネスとして革新的とは思えない。「Jカーブ=スタートアップ」というのはおかしいと思っていて、「世の中にビジネスとして新しい価値を提供するもの=スタートアップ」という定義であるべきではないでしょうか。 山本さん スッキリします! 北村さん だから、珍獣まで入っているんです(笑) ――實松さんは世界に、という野望はないのでしょうか? 實松さん ないわけではないですね~。販売のルートを作りたいといったことは考えています。 北村さん 實松さんが目指したいのは、教室を通じてやがて生徒さんが教える側になり、誤解を恐れずに言えば、自分のコピーを世界に広げていきたいんじゃないですか? 實松さん 将来的には協会を立ち上げて全国展開していきたいというのはありますが、師匠がいらっしゃって、まだ身動きが取れない状況です。その先生が引退されると、私が引き継ぐことになるとは思うんです。 北村さん きな臭くなってきたぞ(一同笑い) 實松さん そうなった時に協会を立ち上げて広げていきたい、全国展開していきたいというのはすごく思っています。 山本さん 實松さんはサーファーで、バックパッカーだったし、僕たちの想像とは違う人物だったというのが出てきてますね~。 實松さん でも、この界隈ではまだ全然殻を破れていないんですよ。スタートアップのアクセラに来たときも、分からないビジネス用語が飛び交っていて、居心地が悪かったです(笑)。ここにいていいんだろうかと。少しずつなれてきたというのはありますが、まだ殻は破れていません(笑)。 ――三田さんは将来的にどんな展開を? 三田さん 新しいジャンル、市場を開拓したいですね。それから扱っている島の素材が日本古来のものだったりするので、日本の素材を世に出していくとなると、おのずと世界かなと思っています。日本に古来の植物を使って化粧品を作ると、日本で好かれるのか、それとも日本らしい化粧品として海外に出る方がいいのか。売り先は東京や世界のオーガニック層。オーガニックが好きな人かなと。 北村さん その辺になると抽象的ですね。もっと解像度を上げていきましょうよ。 三田さん 私がオーガニックのいい商品に触れたのがロクシタンだったんですね。20年ぐらい前でした。外資系の美容部員だったときに、年に1回、フォーシーズンズホテルに泊まる研修がありました。会社のターゲットがそういう高級ホテルに泊まる人たちだったので。そこですごくいいオーガニックの商品に触れたという感動があって、私としてもクオリティーの高いものを出したいというのがありますかね。とてもラグジュアリーな空間にさせてくれる、そういう空間を皆さんにお届けしたいですね。 ――スタートアップ支援の佐賀型が見えてきた気がします。 北村さん 5年やってきて思うのは、仮説もなく計画もなく、ただ都会と同じ事をやっても面白くないので、「佐賀だったら何がいいのか」と考えてやってきました。「個にフォーカスして時間をかけて育てる」という形ができてきたかなと思っています。他の自治体から視察に来られると、「最初から計画されていたんですよね?」とか「5年計画だったんですよね?」と聞かれますが、「ないです!パッチワークです」と(笑)。ただ方向性やスタンス、問題意識はありますと。そういう問題意識のもとにパッチワークを繰り返してきて、プレイヤーも集まり、支援者も徐々に増えてきて、支援する側・される側の層が厚くなってきて、今のような形になっています。翻ってみて、確信も何もなくやってきましたが、佐賀県くらいの規模でスタートアップを考えるときに今のような考え方やアプローチは案外、間違っていないのかなと思っています。やってみるまで分からなかったし、躊躇している地域も多いですが、「躊躇しているのならばやってみればいいですよ」と私たちは言っています。ここは一歩先にいけているかなと思っています。

酒粕の有効活用で佐賀をもり立てる「赤酢の総合プロデューサー」 株式会社HONZAN 代表取締役 本山智子さん

初めは誰もが起業の素人だが、株式会社HONZAN代表取締役の本山智子さんは、ビジネス経験すらないところから起業にこぎ着けた行動力の持ち主だ。農家の収益向上と酒粕の有効活用、お酢の伝統的製造法の保存という三つの課題解決を目指して「佐賀県赤酢プロジェクト」を立ち上げ、佐賀から全国に赤酢を普及している。本山さんを突き動かした赤酢の魅力やプロジェクト結成の経緯、今後の展開について聞いた。 赤酢の普及は一石三鳥の課題解決に ――どのような事業をされていますか。 本山さん 酒粕を有効活用して赤酢を作る活動を進めています。2022年に佐賀県赤酢プロジェクトを発足させ、2024年から赤酢の販売を開始しました。現在プロジェクトには六つの酒蔵が参加しており、5蔵分が「佐賀の赤酢」というブランドを冠して販売に至っています。 ――赤酢を作ろうと思ったきっかけは? 本山さん 私は兼業農家なのですが、実は非農家から農家に嫁いだので、農業については全く知識がありませんでした。やっていくうちに農業はこの国の基幹産業であり、もっと大切にしなければならないということを実感したのですが、一方で、農業をしている側の人たちは農業に自信を持っていないのではないかとも感じるようになりました。儲からないから子どもには継がせたくないと。そんな現状を打破しなければいけないと思っている中で、酒蔵さんと組んで商品を作ることによって農家の所得を上げられるのではないかと考えたのです。 ――日本酒の原料はお米ですからね。 本山さん はい。調べてみると酒蔵側にも酒粕を活用する必要があるという課題があることが分かりました。 酒粕の使われ方というと粕漬けなどが一般的ですが、今は食文化の変化でそれも減ってきています。 そんな中で酒粕から赤酢というお酢ができることを知ったのです。赤酢は江戸時代に日本で誕生したお酢で、現在は高級店の寿司酢としても使われています。お寿司にも使うのだからお米農家とも相性がいいし、酒蔵の酒粕の有効活用もできる。さらにはお酢の伝統製法も守れる。一石二鳥どころか三鳥いくような展開になるんじゃないか、ということで赤酢を作ろうと考えました。 ――赤酢プロジェクトにはどんなところが参加していますか。 本山さん 老舗のお酢屋さんである「サガ・ビネガー」さん、佐賀銀行の100%子会社の地域商社「さぎんコネクト」さん、HONZANの三者に加え、酒蔵さんが参加してくれている形になります。 HONZANは赤酢の総合プロデューサー的な役割で、県内外でいかに知名度を上げていくかというところを担っています。 【赤酢プロジェクトのメンバーや関係機関の皆さんと。中央に本山さん】 添加物なし 蔵の特色が出る赤酢 ――「佐賀の赤酢」にはどんな特徴があるのですか。 本山さん 「佐賀の赤酢」は酒粕だけで作るというのが一番の特徴ですね。赤酢の定義というのが定まっていないので、米酢をブレンドしたものも赤酢として販売されていますが、「佐賀の赤酢」は他の添加物は使いません。 味の特徴としては、本当に酸味がまろやかなので、むせかえりがしにくく、アミノ酸も多く含まれています。名の通り赤っぽい色味もきれいです。 ――5蔵の酒粕を使った赤酢が出ているということですが、違いはありますか。 本山さん びっくりするぐらい違いがあります。スパイスが効いたような味や香りがする赤酢もあれば、吟醸香という日本酒のフルーティーな香りがするような赤酢もありますし、コクが強いように感じる赤酢もあります。最初赤酢ができたときに、酒蔵さんと試飲会をしたのですが、酒蔵さん自身「酒粕が違うだけでこんなに差が出るのか」と驚いていましたよ。 自分にないモノを見つめ直した時期 ――起業するのは大変でしたか。 本山さん とても大変でした。私が最初にビジネスに関わったのは、2014年に妹が創業した「和糀」というこうじ関連商品の開発販売をする会社を副代表として手伝ったところからなんですね。SNSもパソコンも使えないという、ビジネスの前段階からできてていない状態でした。 それでもとにかく妹を応援したいと必死にいろいろ覚えていったんです。ビジネス用語も分からないので、支援団体みたいなところをたくさん回って教えてもらったりしました。そうしているうちに知り合いがどんどん増えていきました。 妹の結婚を機に和糀はやめることになり、お世話になったところにあいさつ回りしていたのですが、「次は何するの」「ここまでやったのだから何か自分でもやってみたら」とお声をいただきました。 そんな風に言ってもらえるということは、自分にももったいないと思ってもらえるような何かがあるんじゃないか、と思って2019年にホンザン(2024年に株式会社HONZAN)を立ち上げたんです。 ――妹さんのお手伝いをしながら、もがいているうちにいきついたのが赤酢だったと。 本山さん ホンザンを立ち上げるまでは、誰かがこう作りたいとか、こういうものが欲しい、というのをお手伝いしていたんです。でも、初めて自分で興味を持って作ったのが赤酢なんですよ。自分の中で何か刺さったんですね。 2019年に自分のビジネスにしようと思ってホンザンを創業したのですが、そこからも大変でした。創業と同時に赤酢は作ったのですが、すぐコロナ禍になってしまいまして。飲食店を回って営業することも難しくなり、マルシェなどのイベントもなくなってしまいました。まだネット販売もできていないころで、うまく販売できずやめてしまおうかとも思いました。 でも自分の中で「やりきった感」が全然なかったんです。いろんなアイデアはあるのに、コロナ禍だし、お金もないしで動けなかった。このままやめると悔いが残ると思って、もう少し踏ん張ろうと思ったんです。 そのためには自分に足りないものをきちんと理解しないといけないなと思いました。自分にできないことを見つめ直さざるを得ない時期があって、それによって仲間作りが必要だと知ったわけです。資金、営業力、拡散力。自分にないものがあるところと組む必要があるということでプロジェクト化して、現在の形になったのです。 【ピッチコンテストで赤酢を普及する本山さん】 佐賀のノウハウを全国に ――赤酢を販売していて反応はどうですか。 本山さん 佐賀県内では、駅の近くのセレクトショップさんや自販機などで販売されています。あとは飲食店に直接卸したり、酒蔵さんを通じて酒販さんや酒屋さんに流通しています。 参加酒蔵が増えて、赤酢の種類が増えたことでお客さんにとっては選ぶ楽しさが出てきたようです。販売店舗の方からは2種類3種類買っていくお客さんが多いと聞きます。 お客さんのパターンも健康に意識がある人と、お酒が好きな人という二つあって、どちらの方にもアピールできる形になっているなと思います。 ――今までは県内のネットワークづくりと販売に力を入れてきましたが、今後はどういう展開を考えていますか。 本山さん 佐賀県でやってきたプロジェクトの取り組みを全国的に広げていけるようになりたいですね。赤酢に興味を持ってくれているところに、積極的にノウハウを広げていきたいと思います。そして赤酢の認知度をより高くして、調味料の枠を超えた用途展開をしていきたいです。 ――全国展開に視野を向ける気持ちの変化があったのですか。 本山さん これまでは、他からまねされないようにと、意図的に外に広げないようにしていたんですね。 でも「佐賀の赤酢」の販売を頑張れば頑張るほど、県外の方からは「なぜそういうふうにうまく行くんだ」「なんで酒蔵の人が一致団結できるんだ」というようなことを問われることが増えてきました。 問われてみると、そこに特殊性があるんだなと気づいたといいますか。こういうスタイルの取り組みは他にないことなんだと気づかされたんです。自分は、自分にないものを得るために必死にいろんな人を訪ね回ってきて、その結果出来上がったネットワークなのですが、それが他の人にとっては特別に映るようです。 ――自分一人ではできないから一緒にやりましょうとネットワークを作った。弱さを見つめたことが逆転の強みになったんですね。 本山さん そうです。ビジネスができなかった自分にとっては、人に頼って、聞いて、仲間を作るということは当たり前だったのですが、「できないから一緒にやってください」とは普通に考えたらなかなか言いづらいですよね。 そもそも農家の収入向上や酒粕の有効活用、伝統的なお酢の製造法の保存というような課題は、佐賀県内だけの課題ではないですし、考えようによっては、他の地域の取り組みをサポートすることはマイナスばかりじゃないと思うようになりました。たくさんの方からアドバイスやお声がけをいただいて視野が広がってきたのだと思います。 佐賀だけで取り組んでいてもなかなか赤酢の認知度は広がりませんでしたが、全国各地で赤酢を作るところが増えれば「佐賀の赤酢」もまたクローズアップされる機会が増える。重層的に取り組む方が、結果として早く赤酢の認知度が上がると思うので、今後は全国での取り組みを積極的に仕掛けていこうと思います。 頼れるプログラム支援 ――さがラボチャレンジカップの優勝以後、佐賀県の支援プログラムを受けていますね。(2024年8月から佐賀県産業DX・スタートアップ推進グループは公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース「RYO-FU BASE」に移行) 本山さん 2022年のさがラボチャレンジカップに応募して最優秀賞をいただいたあたりから県からの支援を受けています。2023年度には、ビジネスマッチングの「Startup Connect」のプログラムを受けました。赤酢の売り先をつなげてほしいという気持ちで応募したんですが、その前にもう少し自分でビジネスをまとめておく必要があったと思っていて、少し受けるのが早かったかなと思っていたんです。でも、実際にはいろんな相談が出来て、自分が成長できたと思います。 2024年度は、PR手法などを学ぶ「Startup Promote」を受けています。自分のことは自分が一番見えていると思っていたのですが、客観的な意見をもらえたことですごく気づきがありました。対外的な発信の仕方、プレゼンでのものの言い方をかなり変えることができました。単年で終わらず、2年連続でプログラムを受講できたのもありがたかったです。 RYO-FU BASEの職員の方も起業家ファーストで何か聞けばすぐ答えてくれる。頼れる存在ですね。 プロフィール 1978年生まれ、佐賀市出身。2003年に結婚し、非農家から大規模農家になる。2014年和糀副代表。2019年にホンザンを設立し赤酢販売を開始。22年赤酢プロジェクト代表。2024年株式会社HONZAN代表取締役に就任。 株式会社HONZAN企業概要 事業内容:赤酢商品の企画販売 所在地:佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2327-3 設立:2024年4月

エリアトラウトフィッシングの魅力発信とともに、集落の維持、再生を目指す「フィッシングパークひらの」代表 米丸知成さん

記事:徳永敬(株式会社毎日みらい創造ラボ) 自然の中で「幸せな生き方」提案も 「自然豊かな山中で自分のやりたいことや好きなことで働き生きていく『幸せな生き方』を提案していきたい」――。佐賀県唐津市の標高400㍍にあるエリアトラウト(管理釣り場)「フィッシングパークひらの」の米丸知成代表(53)は、3年前、小学校教諭を早期退職し、福岡県から移住した。ニジマスなどをルアーやフライの疑似餌で狙う「エリアトラウトフィッシング」の輪を広げようと、2025年2月、施設を拡充してリニューアルオープンさせる。 ――「フィッシングパークひらの」の概要を教えてください。 米丸さん この管理釣り場は地元・平之分校活性化協議会のみなさんが、2018年に廃校になった旧厳木(きゅうらぎ)小学校平之分校(唐津市厳木町平之)のプールを活用してニジマスの養殖を始め、その魚を活用して 「旧平之ニジマス釣り堀公園」 を造ったのが始まりです。釣り堀は三角形(3辺、25㍍+25㍍+20㍍)の第一ポンド(池)だけでしたが、昨秋、第二ポンド(長方形、25㍍×30㍍)が完成し、敷地は1.5㌶に拡大しました。餌釣りがメインの「釣り堀」とは違い、疑似餌で魚との駆け引きを楽しむ、キャッチ&リリースが基本の釣り場です。年間2000人ほどの利用がありますが、今後は1万人規模の来場を目指します。 限界集落を「何とかしなければ」 ――関わるようになったのはどんなきっかけですか? 米丸さん エリアトラウトフィッシングに魅了され、たまたま見つけた「旧平之ニジマス釣り堀公園」を訪れた際に、地域の方との出会いを通してボランティアで運営に関わるようになりました。平之地区は、三十数世帯の集落で、平均年齢は70歳超の限界集落。釣りをしない方たちが運営していたので、当初ルールはなく、ホームページ(HP)やSNSなどを使ったPRもしていませんでした。来場者はまばらで周囲の人通りも少なく、迷惑釣り人の被害で無法地帯となっていました。 そのため「何とかしたい」「できることを手伝おう」と、ルールやHPを作り、名称も「フィッシングパークひらの」に変更(2020年)してイメージチェンジを図りました。 当時は「(教員の)定年後に引き継げたらいいな」と漠然と考えていましたが、管理釣り場運営の跡継ぎは見当たらず、地域の人たちの年齢を考えると「間に合わない」「教員の代わりはいくらでもいるが、ここを継げるのは自分しかいない」と決断。50歳の節目で早期退職し、23年4月、個人事業主として活性化協議会から事業を正式に継承しました。 【第二ポンド(手前)のすぐ横を流れる清流・平之川(中央)】 九州北部のエリアトラウトの「聖地」に ――エリアトラウトの魅力は何でしょうか? 米丸さん 魚が釣れるポイントを探すのではなく、最初から目の前にいる魚にどうやって疑似餌でアプローチして口を使わせるかという、魚との駆け引きを楽しむのがエリアトラウトフィッシングの魅力です。時間内に釣った魚の数を競う大会も全国で開催され、スポーツ(ゲーム)フィッシングとも呼ばれます。関東や関西を中心に大変人気の高い釣りのジャンルですが、九州には釣り場の数も少なく、普及はこれからです。 施設の横を流れる平之川は、国土交通省が発表する「最も水質の良好な河川」に何度も選ばれている厳木川の上流にあたり、生活排水の全く入らない水を引き込んでいます。とても水の透明度が高く、魚の動きや反応がよく見えて、ゲームフィッシングには最適の場所です。ここを九州北部のエリアトラウトの聖地にしたいと考えています。 【第二ポンドのプレ・オープンイベントには、雪の中、熟練者、初心者ら30人以上が参加した=米丸さん提供】 持続可能な釣り場、地域へ ――今後の展望、目標を聞かせてください。 米丸さん 25年1月に、第二ポンドのプレ・オープンイベントを開きました。有名釣り具メーカーによる九州初開催のイベントが開催され、専属フィールドテスター(講師・アドバイザー)の釣り指導や釣り大会などがあり、あいにくの雪の中でしたが県内外から30人以上が参加しました。このイベントは、全国10カ所ほどでしか開催されていません。それに「フィッシングパークひらの」が選ばれたことで、認知度が上がっているのを感じます。 2月に正式なオープンとなりますが、これからも初心者から熟練者まで「みんなに愛される釣り場」にするのが目標です。その一方で、様々な事業展開を通して、限界集落を持続可能な地域に再生することが最終的な目的です。そのためには、釣り人以外の多くの交流人口を地域に呼び込む必要があります。管理釣り場の事業を核として、限界集落に新産業を興し、自分のやりたいことや好きなことで働き生きていく「幸せな生き方」を提案していきます。就業をきっかけとした移住により定住人口を生み出し、持続可能な地域をつくるチャレンジを続けます。 【「豊かな自然あっての釣り場です」と米丸さん】 <米丸さんは22年、佐賀県のビジネスプランコンテスト「さがラボチャレンジカップ」で優秀賞を受賞したことが転機になり、24年4月から、佐賀県(現在、RYO-FU BASEに移管)のスタートアップ支援事業で、PR・広報などを学ぶStartup Promote SAGAに参加している。> ―佐賀県、RYO-FU BASEの支援を受けてどう感じておられますか。 米丸さん 「さがラボチャレンジカップ」の受賞が私の人生を大きく変えました。元公務員でビジネスとは全く無縁の人生でしたが、これを機に起業するとともに、念願の第二ポンドの完成まで2年で漕ぎつけることができました。ここに至るまでには、県、RYO-FU BASEの皆さんに伴走支援をしていただきました。様々な学びの機会や発表の場などを提供していただき、事業をブラッシュアップしていくことができました。正直、起業してうまくいかずに心が折れそうになったり、孤独になったりしましたが、RYO-FU BASEの皆さんは一緒に悩み、考えながら寄り添ってくださいました。だからこそ、「1人じゃない」という思いで乗り越えてこられたのだと思います。RYO-FU BASEの皆さんには、心から感謝しています。 米丸知成さんプロフィール 1971年、福岡県出身。96年島根大教育学部卒業。同年、福岡県教職員に採用され、小学校教諭に。2022年3月末に退職、4月から現職。 企業概要 事業内容:ニジマスの自家養殖、管理釣り場営業・情報発信、釣りイベント開催 所在地:佐賀県唐津市厳木町平之 設立:2022年4月(個人事業主) 従業員数:従業員、パート・アルバイト計6人(25年6月予定)